子どもがゲーム大好きなんだけど、どうせなら「思考力を鍛えられる」とか、

何かメリットのあるものをさせたい!

家族で楽しめるゲームはないかな?

そんなふうに考えている方に向けて、本記事では デジタル・アナログ両方の思考力を鍛えるゲーム をご紹介します。

アナログゲームなら 対面での駆け引きや発想力 を伸ばしやすく、一方でデジタルゲームには 論理的思考や空間認識能力 を育むメリットがあります。それぞれの特徴を活かしながら、お子さまにぴったりのゲームを見つけてみましょう!

ジェンガ系ゲーム

ジェンガパスチャレンジ

言わずと知れた世界中で愛されるアナログゲームの「ジェンガ」。

実は理系の要素が含まれています。

直方体のブロックタワーの中から、参加者が順番に一つずつのブロックを片手で抜き、そのブロックを一番上にのせる。

最後にタワーを倒してしまった人の負けです。

どこのブロックを抜けばタワーが倒れないか?

全体のバランスを見ながら一つ一つブロックを抜いていきます。

なかなか味わえないハラハラドキドキも良いですよね。

ジェンガは昔からありますが、いまだに根強い人気のゲームです!

シンプルなジェンガでは物足りない!という方には以下に、レベルアップしたジェンガをご紹介します。

ジェンガタワーの土台にハンドルがあり、それを片手で持ちながらもう片方の手でブロックを抜き取り、次の人に渡す、というジェンガを空中でプレイしていくもの。

不安定な状況で、いかにタワーを崩さないよう集中できるか、ユニークな遊びですね。

しかし、こちらは未就学児には難易度高めかなと思います。

その場合は床やテーブルに置いて、固定して遊ぶのをおすすめします。

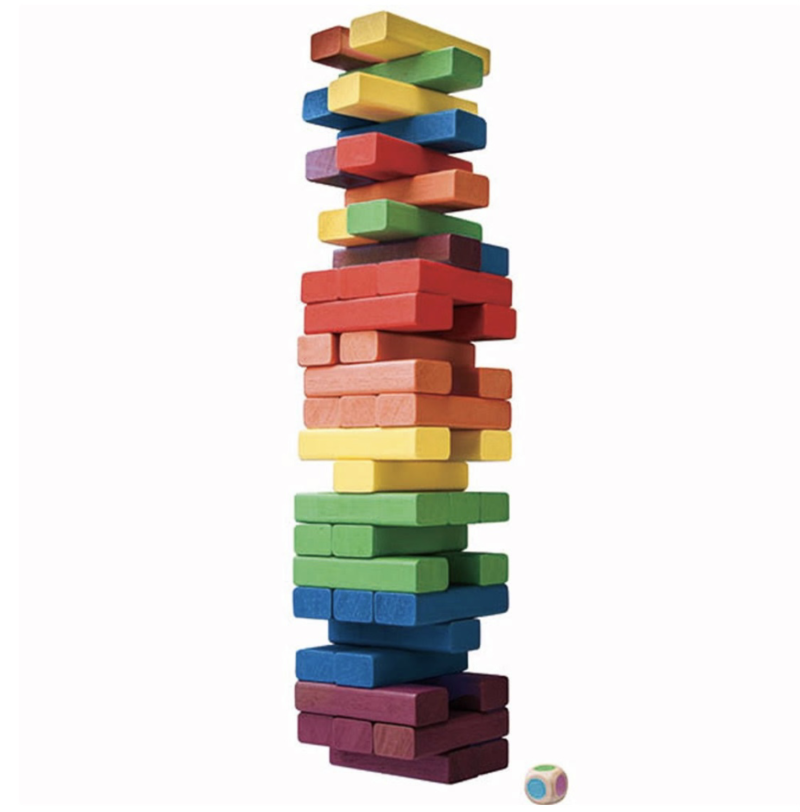

レインボーアンバランス

カラフルなジェンガもあるのをご存知でしょうか?

6種類の色で構成されたブロックと、ダイス(数字ではなく色が割り振られているサイコロ状のもの)を振って出た目を抜かなければならない!

という本来のジェンガよりも自由度が狭まり、難易度がアップしたゲームです。

運にも左右されよりゲーム制がアップします。

大人、子ども一緒に遊ぶ場合は、大人→ダイスあり、子ども→どの色でも好きな場所からとってOK!というルールで楽しむのも良いですね。

確かな学習効果!思考力問題のサブスク!

こちらは4歳〜10歳を対象とした思考力や創造力が育まれるSTEAM教材です。

ゲーム感覚で遊んでいるのに、以前よりも学力アップができる!と話題のワンダーボックス 。

ワンダーボックスは偏差値アップが実証済みなのが嬉しい。

カンボジアで約1,600名の児童と行った実証実験では、ワンダーボックスに収録されている思考センス育成教材「シンクシンク」に3ヶ月間取り組んだグループは、そうでないグループに比べ、学力やIQ、学ぶ意欲が大幅に伸びていることが確認されました。

WONDERBOX

算数の偏差値が5.6から6.7以上もアップ!

これは世界の研究結果と比べても、驚くほど大きな効果なのだそう。

ワンダーボックスは特にアプリのコンテンツ量が豊富!

ワンダーボックスには思考力を引き出す良問が揃っています。

「空間認識」「平面認識」「試行錯誤」「論理」「数的処理」の5分野の思考センスを楽しみながら育んでいけます。

アプリ内のコンテンツは、分野の偏りなく選ばれる月替り問題と、毎日自分で100種類の中から選べる日替わり問題があります。

月ごとに問題の入れ替えや新たな問題も加わるので、毎月新鮮な気持ちで飽きずに続けられるのもポイントです。

プログラミング問題や、苦手意識を持ちやすい空間認識の問題など、とても一ヶ月ではやり切れないほどコンテンツが豊富です。

その豊富さはまさに「思考力問題のサブスク」です!

全部をやろうとせず、その時興味を持ったのを楽しくやる!が子どもの成長に繋がりやすいと言われています。

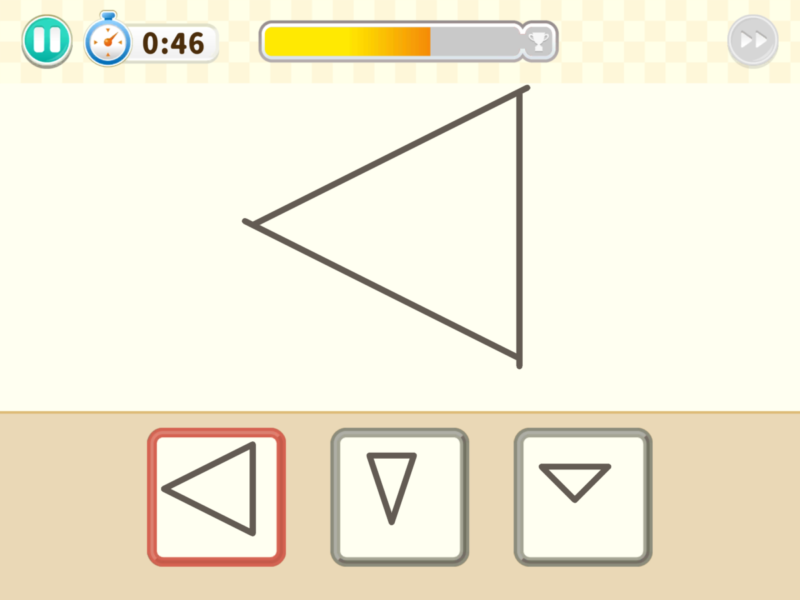

こちらのコンテンツは、それぞれの線を伸ばしていくと完成する形を答える問題です。

頭の中でぐぐぐーっと線を伸ばしていき完成形をイメージします!

思考力や想像力も育まれますが、単純に算数の図形問題にとても役立ちます!

ここの正解率が上がってくると、見取り図や展開図なんかにも強くなるでしょう。

楽しく図形になれるには最適です!

こちらは二つの写真の共通点を見つけるゲーム。

発想力も養われます。

最近はビジネスの世界でも、新しいニーズや課題を発見する方法として「観察」が注目されています。

子どもって本来、するどい観察眼を持っているんです!

ところが、従来の教育のように、与えられた課題に決まった正解をするだけでは観察眼は養えません。

このコンテンツでは、「答えはひとつではない」ことで、さまざまな観点から考え、意見を言うことができます。

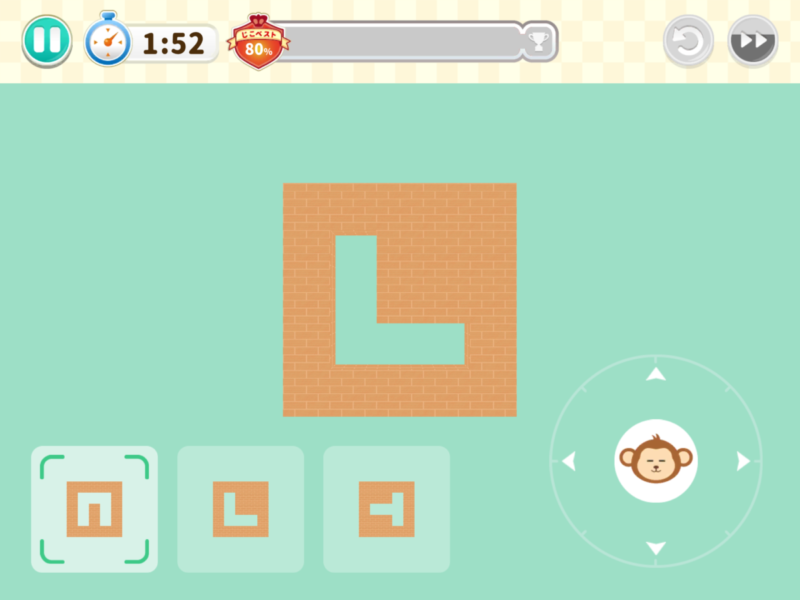

こちらは「フライングモンキー」というゲーム。

前後左右にお猿さんを飛ばし、

上から見たらどんな形の道かを探りながら進めていきます。

なかなか頭を使いますよ。

想像力や空間認知力にもつながります!

ワンダーボックスの特徴

ワンダーボックの大まかな中身は以下の表をご覧ください。

| 料金 | 月額3,700円〜 きょうだいは1人追加ごとに1,850円/月 (学年が上がっても料金はそのまま) |

| 教材内容 | プログラミング・アート・パズル・図形などさまざま。 年齢に合ったアプリと、知育キット・ワークが自宅に届く。 (常時10以上の教材で構成。) |

| 1日の利用時間 | アプリの時間制限はなし。(1日の利用時間は1分単位で設定可能) |

| 対象年齢 | 4〜10歳 |

ワンダーボックスは、一般的な教科学習を行わず、他の通信教育とは異なるアプローチから学習する教材です。そのため、すぐに成果が見えにくいという点がデメリットと感じられるかもしれません。

しかし、知識を詰め込む学習ではなく、子どもの将来を見据えた「あと伸び」を重視していることが大きな特徴です。

「遊んでいるようで、実は学びにつながっている!」

「楽しく取り組むうちに、将来に必要な力が自然と身についていく!」

これこそが、ワンダーボックスならではの魅力と言えるでしょう。

これからの時代に必須な力!

3歳がワンダーボックスを先取りしたレビュー記事や、体験版アプリの詳細についてもご参考ください。

「ナンジャモンジャ」対象年齢4歳〜大人

ロシア生まれのユーモアたっぷりのイラストが描かれたこちらのカードゲーム。

「ナンジャモンジャ」は一言で言えば、「名前をつけて早く呼ぶゲーム」です。

12種類のカードを対戦相手と順番にめくっていき、1匹ずつに思いついた名前をつけていきます。

それを全員で覚え、以降同じものがめくられたら素早くその名前を思い出しコール!

正解者はそのカードをゲットでき、より多くのカードを獲得した人が勝ちというゲームです。

参加メンバーのネーミングセンスにもクスッとしちゃいますよ。

我が家にもあり、子どもたちと遊びますが、このゲーム、暗記力だけではないんです!

大人も子どもも、集中力と瞬発力を使います!

おすすめは一度遊び終わったら、一旦覚えた名前をリセットし、2回目にチャレンジ!

このリセット作業が頭を混乱させます。

同じキャラクターを「別の名前で覚え直す」という普段はなかなかしない頭の中の作業に苦戦!

1回目で覚えた名前が抜けきれなく、混乱するんですよね。

しかし、それもまた楽しいですよ♪

アナログなゲームのメリットとは…?

・子どもが夢中になる

・会話を通してコミュニケーション力が身に付く

・状況の把握や整理

・相手の心理を読む

・頭を使うトレーニング

アナログゲームのメリットは?

アナログゲームには、デジタルにはないコミュニケーションを通じて学べる力があります。誰かと一緒にプレイすることで、戦略を練る力や相手の思考を読む力、勝敗を受け入れる心の強さが自然と身につきます。

思考力を鍛えるおすすめのアナログゲーム

例えば、トランプ・オセロ・五目並べなどは、思考力を磨くのに最適なゲームです。二手、三手先を読む力が試され、「どうすれば勝てるか?」「負けないためにはどうすればいいか?」と考えることは、良い頭のトレーニングになります。また、「相手は次に何を出してくるか?」と予測することで、論理的思考や先を見通す力も鍛えられます。一人で遊ぶゲームとは違い、対戦相手がいることで新たな気付きや学びが生まれるのも、アナログゲームならではの魅力です。

小さな子どもでも楽しめる!五目並べのシンプルルール

五目並べには「禁じ手」などのルールがありますが、小さなお子さまと遊ぶ場合は、**「タテ・ヨコ・ナナメのどれかで5つ石を並べたら勝ち」**というシンプルなルールにするだけでも十分楽しめます。初めての子どもでも理解しやすく、家族で気軽に挑戦できますよ!

アナログゲームならではの魅力

また、アナログゲームは実際に手を動かしながら考えるため、ゲームを通じて集中力や問題解決力を高めることにもつながります。デジタルゲームとは違い、画面を見続けることによる目の疲れがないのもメリットの一つです。ルールがシンプルなものから戦略的なものまで幅広く、年齢やレベルに応じて楽しめるのも魅力ですね。

家族や友達と楽しく思考力を鍛えよう!

アナログゲームは、単なる遊びではなく、思考力・判断力・コミュニケーション力を育むツールとしても優れています。家族や友達と一緒に、楽しみながら学びのある時間を過ごしてみませんか?

ぜひ、ご家庭に合ったゲームを見つけ、楽しく思考力を鍛えてみて下さい♪

子どもの思考力を育てよう

思考力を育むために大切なこと

思考力は、子どもがこれからの未来を生き抜くために欠かせない力です。しかし、それは単に「教える」ことで身につくものではなく、子ども自身が考えるきっかけを与えることが重要とされています。大人が答えをすぐに提示するのではなく、「どうして?」「なぜ?」と問いかけることで、自分の頭で考え、決断し、行動する力を育むことができます。

これからの時代に求められる思考力

変化の激しいこれからの時代を生きる子どもたちには、自分で問いを掘り下げ、新しい価値やアイデアを生み出す柔軟な思考力が求められます。情報が溢れる現代において、単に知識を覚えるだけでなく、「どう活用するか」「どう組み合わせるか」といった創造的な思考がますます重要になっています。そのため、「デザイン思考」や「アート思考」などの概念も注目されるようになってきました。

正解はひとつじゃない!

思考力を育てる上で大切なのは、「正解はひとつではない」という考え方を身につけることです。従来の教育では、正解を求めることが重視されがちでしたが、これからの時代では、「答えは自分で創り出すもの」というマインドが必要になります。例えば、同じ問題に対しても、子どもが自由に考え、独自の発想で答えを導き出すことを尊重することで、創造性や論理的思考力が育まれます。

大人の関わり方がカギ!

子どもが自由に発想し、のびのびと考えられる環境をつくるには、大人の関わり方がとても大切です。例えば、日常の会話の中で、「どう思う?」「もし○○だったらどうする?」と問いかけることで、子ども自身が考える時間を持つことができます。また、失敗を恐れずにチャレンジできる環境を整えることも重要です。間違いを指摘するのではなく、「どうすればもっと良くなる?」とポジティブに考えるサポートをしてあげると、子どもは自ら学び、成長していくでしょう。

子どもたちが自由な発想でのびのびと考え、未来を切り拓いていけるよう、大人も一緒にサポートしていきたいですね。

論理的思考力に注目!コチラも人気記事です↓

お家でできるSTEAM教育の紹介記事には、楽しみながら科学・数学・プログラミングの基礎を学べるものを厳選して掲載しています。お子さまの興味や学習目的に合った教材を見つけてみてください!