「勉強苦手な子どもに合う算数の勉強法が知りたい」

「勉強苦手な子どもが漢字を覚えられず困っている」

「勉強苦手な子どもに家庭でできる工夫はあるのか」

勉強嫌いの子どもに学習を続けさせるのは本当に難しいものだと痛感した経験があります。結論としては、勉強が苦手な子どもには日々の習慣づけと工夫を取り入れることが最も効果的です。この記事では、子どものやる気を引き出し、算数や漢字の学習にも応用できる5つの習慣化の方法を紹介します。

私は過去に同じ悩みを抱えていましたが、今では小学生ママの教育ライターとして知識と経験を伝えています。

お子さまの将来のために、効果的な学習環境を整えたいですね。

まずは資料請求でどんな教材か知ることからスタート!

\入会金(11,000円)無料キャンペーン中/

勉強苦手な子どもの特徴と親が気づくサイン

子どもが勉強を苦手に感じているかどうかは、日常の小さな行動や態度に表れます。特に算数や漢字に苦手意識を持つ小学生は多く、親が早めに気づくことでサポートの仕方を工夫できます。ここでは、勉強が苦手な子どもの特徴や、注意しておきたいサインを紹介します。

勉強嫌いになるきっかけとは

子どもが勉強を嫌いになる理由には共通するきっかけがあります。最も多いのは「理解できないまま次の単元に進んでしまうこと」です。算数では計算の基本を理解しないまま文章問題に進んでしまったり、漢字では書き取りの練習が十分でないままテストが重なってしまったりすると、自信をなくします。

また、授業中に手を挙げて答えたときに間違えて恥ずかしい思いをした経験が「苦手意識」につながることもあります。勉強は積み重ねが大切ですが、最初のつまずきが大きな壁となり、子ども自身が「自分はできない」と思い込んでしまうのです。

さらに、家で「勉強しなさい」と強く言われることで、勉強=叱られるものと結びつき、気持ちが遠ざかるケースもあります。勉強嫌いは単なるやる気の問題ではなく、環境や経験が大きく影響しています。

算数や漢字に苦手意識を持つ子どもの共通点

勉強苦手な子どもに多いのは、算数や漢字でつまずくケースです。算数が苦手な子には、共通して次のような特徴があります。

- 計算はできても文章題になると手が止まる

- 時間の感覚や順序立てて考えるのが苦手

- 図やグラフを読み解くのに時間がかかる

一方で、漢字が苦手な子には以下の傾向があります。

- 読めるけれど書くのが苦手、またはその逆

- 何度書いても覚えられず、すぐに忘れる

- 字を書くのが遅く、宿題に時間がかかる

どちらにも共通しているのは「インプットとアウトプットのバランスが偏っている」点です。教科書を読んだだけで理解したつもりになったり、練習問題を繰り返すだけで考える時間が少なかったりすることが、苦手意識を強めます。

成績や態度に表れるサイン

子どもが勉強を苦手にしていると、家庭や学校での行動にサインが表れます。たとえば、宿題のときに鉛筆をなかなか持たない、机に向かってもため息ばかりつく、気が散ってすぐに立ち歩くなどは典型的です。

学校の成績表やテスト結果にもサインは現れます。特に算数や国語の点数が大きく下がるときは、理解が追いついていない可能性があります。また、授業参観で発表を避けたり、ノートが空白のままになっていたりするのも要注意です。

親にとって見逃しやすいサインは「体調不良を訴えること」です。宿題の時間になるとお腹が痛くなる、テストの日に頭痛を訴えるなど、心理的なストレスが体に出る子もいます。勉強が苦手だからといって怠けているのではなく、不安や自信のなさが行動に表れていると考える必要があります。

子どもが勉強に苦手意識を持つきっかけは、授業の理解不足や小さな失敗体験から始まります。算数や漢字が特に壁になりやすく、態度や成績にも表れるため、親が早めに気づくことが大切です。小さなサインを見逃さず、子どもの気持ちを理解する姿勢を持つことが、次のサポートの第一歩になります。

勉強苦手な子どもへの家庭でのサポート方法

勉強が苦手な子どもにとって、家庭でのサポートは安心感とやる気につながります。親の声かけや学習環境の工夫によって、勉強に向かう姿勢が少しずつ変わっていきます。ここでは、家庭でできる具体的なサポートの方法を紹介します。

家庭学習の環境づくり

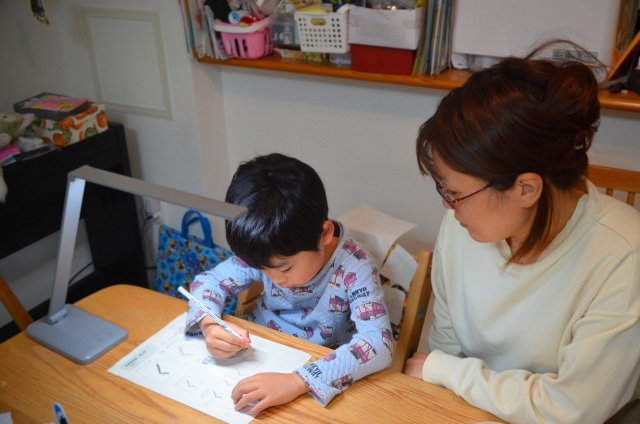

勉強をする場所や環境は、子どもの集中力に大きな影響を与えます。リビングやダイニングで学習する子も多いですが、テレビの音や家族の会話が聞こえると気が散りやすくなります。静かで落ち着ける場所を用意することが大切です。

机の上には教科書やノート、必要な文具だけを置き、余計なおもちゃやゲーム機は視界に入らないようにします。また、照明が暗いと目が疲れて勉強が長続きしないので、手元を明るく照らすライトを使うと効果的です。

家庭学習は「環境=勉強モードのスイッチ」になります。場所を決めて整えることで、子どもが自然と勉強に向かいやすくなります。

親の声かけでやる気を引き出す工夫

子どもに「勉強しなさい」と言うだけでは逆効果になりやすいです。強制されると勉強そのものが嫌なものに感じられるからです。やる気を引き出すには、ポジティブな声かけを意識します。

「昨日より早くできたね」

「ここまでよく頑張ったね」

「難しい問題に挑戦できたね」

このように成果よりも努力や過程を認めると、子どもは安心して勉強に取り組めます。特に勉強が苦手な子は「できたこと」に自信を持つことが大切です。

また、親が一緒に問題を読んで考える姿勢を見せると、子どもは「勉強は一人で頑張るものではない」と感じます。寄り添う姿勢がやる気を高めます。

宿題への関わり方とサポートの仕方

宿題は家庭学習の基本ですが、苦手な子にとってはストレスの原因にもなります。宿題をただ終わらせるのではなく、「理解につなげる時間」として関わることが重要です。

- 宿題の量を見て、休憩をはさみながら取り組む

- わからない問題を丸ごと解くのではなく、最初の1問だけ一緒に考える

- 間違いを責めるのではなく「どう考えたのか」を聞く

こうした工夫で、宿題がただの作業ではなく学びにつながります。特に算数の文章問題や漢字の書き取りは、最初に親がサポートするとスムーズに進みやすいです。

また、終わったら必ず「ここまでできたね」と一言伝えることも忘れないようにします。褒められることで次へのやる気につながります。

家庭でのサポートは、学習環境を整え、ポジティブな声かけを意識し、宿題に寄り添う姿勢を持つことが基本です。子どもが安心して「勉強に向かえる雰囲気」を作ることが、苦手克服の第一歩となります。

お子さまの将来のために、効果的な学習環境を整えたいですね。

まずは資料請求でどんな教材か知ることからスタート!

\入会金(11,000円)無料キャンペーン中/

勉強苦手な子どもが算数を克服する工夫

算数は小学生の多くがつまずきやすい教科です。計算の基礎が不十分なまま文章問題に進むと「算数=苦手」という意識が強くなってしまいます。ここでは、算数嫌いを少しずつ解消し、自信を育てる工夫を紹介します。

計算の基礎を徹底する

算数の学習は積み上げ式なので、基礎を理解していないと新しい単元でつまずきます。特に九九や繰り上がりのある足し算・引き算は反復練習が欠かせません。基礎がしっかりしていれば、応用問題にも取り組みやすくなります。

家庭でできる工夫としては、計算カードやタイマーを使った短時間の練習がおすすめです。5分程度の反復で「できる感覚」を積み重ねることができます。短時間で終わると「算数はやればできる」という気持ちが育ちます。

文章問題を「絵や図」で理解させる

文章問題が苦手な子どもは、数字や条件を頭の中で整理することが難しい傾向があります。文章をそのまま読んで解くのではなく、絵や図に置き換えると理解がスムーズになります。

例えば、「りんごが5個あり、友だちに2個あげました」という問題なら、丸を書いて実際に2個消してみるとイメージしやすくなります。図にすることで文章を視覚的に理解でき、式に変換しやすくなります。

算数を「目で見て考える」練習を重ねると、文章問題への苦手意識が和らぎます。

ゲームや日常生活に算数を取り入れる

算数を勉強として捉えると嫌がる子どもも、遊びや生活の中に取り入れると楽しく学べます。例えば、次のような工夫があります。

- 買い物で「100円からおつりはいくら?」と計算させる

- トランプで足し算・引き算ゲームをする

- サイコロを使って計算勝負をする

こうした遊び感覚の学習は「算数=楽しい」に変える効果があります。苦手意識を持つ子には、まず算数を身近なものとして感じてもらうことが大切です。

間違いを恐れない学び方を身につける

算数は答えが1つに決まるため、間違えると自信をなくしやすい教科です。間違えたときに「どうしてこう考えたの?」と聞き、考え方を一緒に確認すると学びになります。正解よりも「考える過程」を大切にすると、失敗を恐れず挑戦できるようになります。

また、答えが出せなくても「ここまでできたね」と部分的に認めることも効果的です。小さな成功を積み重ねることで算数への抵抗感が和らいでいきます。

算数の克服には、基礎の徹底、図を使った理解、遊び感覚の学習、間違いを恐れない姿勢が欠かせません。

勉強が苦手な子どもでも「算数はできる」と感じられる工夫を積み重ねることが、自信を持って学ぶ第一歩となります。

勉強苦手な子どもに効果的な漢字学習法

漢字は覚える量が多いため、勉強が苦手な子どもにとって負担になりやすい学習分野です。ただ書いて覚えるだけでは飽きてしまい、嫌いになることも少なくありません。ここでは、楽しく取り組めて記憶に残る漢字学習法を紹介します。

漢字をイメージで覚える

漢字は形と意味が結びつくと記憶に残りやすくなります。例えば「川」は流れる水の形、「山」は山の形に似ています。成り立ちを知ることで、ただの記号ではなく意味のある文字として理解できます。

絵やイラストを使って漢字のイメージを描くと、子どもは楽しみながら覚えられます。親子で「この漢字はどんな形に見える?」と話すのも効果的です。

短時間で繰り返す習慣をつける

漢字は一度にまとめて覚えるより、短時間で何度も繰り返す方が定着します。10分程度の学習を毎日続けることで、少しずつ知識が積み重なります。

例えば次のように取り入れると効果的です。

- 朝の登校前に3つだけ漢字を確認する

- 宿題の前にカードでチェックする

- 夜寝る前に書き取りを1回する

小さな習慣を積み重ねることで、無理なく漢字力が伸びていきます。

ゲーム感覚で学べる工夫を取り入れる

漢字をゲームとして取り入れると、勉強が苦手な子どもも楽しく取り組めます。例えば次のような工夫があります。

- 漢字カードで「神経衰弱」ゲームをする

- アプリやタブレット教材を使ってクイズ形式で学ぶ

- ホワイトボードに書いた漢字を「何秒で読めるか」競う

学びを遊びに変えると「やらされている勉強」ではなく「自分が楽しんでやる学習」に変わります。

書くだけでなく「読む・使う」を意識する

漢字学習は書き取りだけに偏ると退屈になります。日常生活の中で「読む・使う」機会を増やすと、自然に身につきます。例えば、スーパーのチラシや看板から習った漢字を探すと、子どもは嬉しそうに「これ習った!」と気づきます。

また、作文や日記で漢字を使う習慣をつけると、アウトプットの力も育ちます。書いて終わりではなく、使う場面を意識することが大切です。

漢字は苦手意識を持ちやすい分野ですが、イメージ学習や短時間の繰り返し、ゲーム感覚の工夫で楽しく取り組むことができます。読む・使う場面を生活に取り入れることで、学びが自然に定着していきます。

家庭以外のサポートを活用する選択肢

勉強が苦手な子どもにとって、家庭でのサポートだけでは限界を感じることもあります。そのようなとき、外部の学習サポートを取り入れると効果的です。ここでは家庭教師やオンライン学習サービス、学習塾について詳しく紹介します。

家庭教師やオンライン学習サービス

家庭教師はマンツーマン指導のため、子どもの理解度に合わせて柔軟に教えてもらえるのが魅力です。苦手分野に集中して学べるので、勉強嫌いを克服しやすい環境をつくれます。また、先生との信頼関係ができると「勉強してみよう」という気持ちが育ちます。

オンライン学習サービスは、自宅で気軽に始められる点が強みです。動画授業やアプリを使って、自分のペースで取り組めるため、勉強に対する抵抗感が少ない子どももいます。料金が比較的リーズナブルで、時間の自由度が高い点も多くの家庭に支持されています。

どちらも「子どもの性格や生活リズムに合うか」が選択のポイントです。親が無理に決めるよりも、子どもと一緒に話し合って納得して取り組むことが大切です。

学習塾と家庭学習の違い

学習塾は「学校の授業を補う場」として活用されることが多く、集団授業型では友達と一緒に勉強することで刺激を受けられます。競争心が芽生えたり、学ぶ習慣が自然についたりするメリットがあります。ただし、子どもによっては集団の雰囲気に合わず、逆にプレッシャーを感じることもあります。

一方で家庭学習は、親の見守りやタブレット教材などを通じて、落ち着いた環境で進められるのが特徴です。子どもが安心して取り組める反面、モチベーション維持が難しく、続かないという悩みも多く聞かれます。

外部サポートを利用するかどうかは、「子どもがどんな環境で伸びやすいか」を見極めることが重要です。塾、家庭教師、オンライン教材のどれも一長一短があるため、比較しながら検討することをおすすめします。

家庭以外の学習サポートは、親の負担を減らしながら子どものやる気を引き出す手助けになります。大切なのは「どの方法が合っているか」を一緒に探すことです。

まとめ:勉強苦手な子どもを伸ばす親の関わり方

勉強が苦手な子どもに向き合うと、親もどう接していいか迷う場面が多くあります。今回の記事では、子どもが苦手意識を克服するための家庭での工夫、家庭以外のサポートの選択肢、そして親の関わり方について紹介しました。

子どもの「勉強したくない」という気持ちには理由があります。学習方法が合っていなかったり、苦手分野を繰り返し指摘されて自信をなくしていたりすることもあります。その気持ちを理解し、無理に押しつけるのではなく、楽しく学べる方法を一緒に探していくことが成長につながります。

親の姿勢が穏やかであるほど、子どもは安心して挑戦できます。小さな達成を見つけて「できたね」と声をかけることが、自信を積み重ねる大きなきっかけになります。外部サービスを利用するのも、親子で無理なく前に進むための大切な選択です。

勉強が苦手だからといって、将来までずっと苦手のままというわけではありません。サポートの方法や関わり方次第で、子どもは必ず変わっていきます。焦らず寄り添いながら「一緒に頑張ろう」という気持ちを大切にしていきましょう。

お子さまの将来のために、効果的な学習環境を整えたいですね。

まずは資料請求でどんな教材か知ることからスタート!

\入会金(11,000円)無料キャンペーン中/