「無学年教材 小学生のメリットとデメリットを知りたい」

「無学年教材 小学生に合うオンライン勉強を探したい」

「無学年教材 小学生が本当に伸びるのか体験談を見たい」

無学年教材といっても種類が多く、どれを選べばいいか迷いますよね。

無学年教材を活用すれば、子どもの得意や苦手に合わせて勉強を進められるのが大きな強みです。

この記事では、無学年教材が小学生に与える7つの効果や、オンライン勉強の実際の成功体験談を紹介します。

お子さまの将来のために、効果的な学習環境を整えたいですね。

まずは資料請求でどんな教材か知ることからスタート!

\入会金(11,000円)無料キャンペーン中/

無学年教材 小学生に合う勉強法とは?オンライン活用の可能性

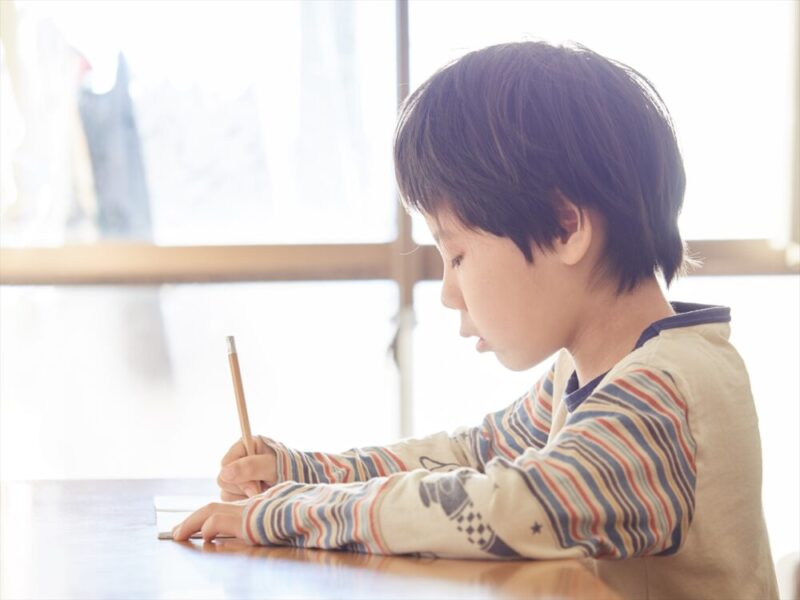

小学生に無学年教材を導入する家庭が増えています。学年の枠にとらわれず、自分のペースで学べるのが大きな特徴です。ここでは無学年教材の基本的な仕組みや、小学生に向いている理由を解説し、オンライン活用の可能性を探ります。

無学年教材の基本的な仕組み

無学年教材とは、学校の学年ごとの進度に縛られず、子どもの理解度に応じて学習を進められる教材のことです。一般的な学習教材は「小学3年生なら3年生の範囲」を学ぶ形ですが、無学年教材では「小2の算数に戻る」「小5の国語を先取りする」といった柔軟な学習が可能です。

仕組みとしては、タブレットやオンライン教材が多く、AIや学習記録によって進度を自動で調整してくれるサービスもあります。例えば計算問題でつまずけば、前の単元まで戻って復習させ、十分に理解できたら次のレベルへ進めるといった流れです。

この「戻り学習」と「先取り学習」が両立できる点が従来の教材との大きな違いです。

親の視点から見ると、学校の進度に合わせなくても「うちの子の理解度に合った勉強」ができるため、焦りや不安が軽減されます。学力の凸凹がある子どもにとって、無学年教材は安心感のある学習方法といえるでしょう。

小学生に向いている理由

小学生に無学年教材が向いている理由は大きく3つあります。

- 学力差が大きく出やすい時期だから

低学年ではひらがなや九九、中学年では読解や分数など、つまずきやすい単元が多く存在します。1つの単元が理解できないと次の単元も難しくなるため、柔軟に戻れる教材が効果的です。 - 学習意欲の波が大きいから

「算数は好きだけど国語は嫌い」「英語は興味があるけど漢字は苦手」といった子どもは珍しくありません。無学年教材なら得意分野を先取りして自信を持たせ、苦手分野は基礎から丁寧に進めることができます。 - 家庭での学習管理がしやすいから

共働き家庭では「塾に送迎できない」「家庭で教えるとケンカになる」といった悩みがあります。無学年教材はタブレット1台で完結するサービスが多いため、親の手間が少なく、自分の部屋やリビングで学習できます。

こうした理由から、小学生にとって無学年教材は「合う・合わない」の差はあるものの、従来の学習スタイルを補完する有力な選択肢となっています。

学年別の学び方と違い

無学年教材を小学生に取り入れる場合、学年ごとの活用の仕方には違いがあります。

低学年(1〜2年生)

基礎的な読み書き計算を確実に身につける時期です。無学年教材を使えば、計算に自信をつけながら漢字の反復練習もでき、早いうちから「勉強=楽しい」という意識を持ちやすくなります。

中学年(3〜4年生)

文章題や読解力が必要になる時期で、得意不得意が大きく分かれます。ここでつまずくと高学年まで影響するため、苦手科目は前学年まで戻って基礎を固めることが重要です。

高学年(5〜6年生)

中学進学を見据えて応用力を育てる時期です。無学年教材を使えば、算数を先取りして中学数学に触れることも可能です。一方で国語の読解や作文などは基礎に立ち返る必要がある場合が多く、柔軟なカリキュラムが役立ちます。

このように学年ごとに違った使い方ができるのも、無学年教材の魅力です。特にオンライン教材ならAIが理解度を分析し、どの単元に戻れば良いかを提案してくれるため、親が逐一管理する必要がありません。

小学生の学習は「学校のペース」と「子どものペース」が必ずしも一致しません。無学年教材はそのズレを補い、オンラインを活用すれば家庭学習をより効率的に進められます。

無学年教材 小学生のメリット7つ|家庭学習で得られる効果

無学年教材は「学年の枠を超えて学べる」という大きな特徴があります。小学生が家庭学習で使うことで、苦手克服から自信の回復まで多くのメリットが期待できます。ここでは代表的な効果を7つ取り上げて解説します。

苦手をさかのぼって学べる

学校の授業は基本的に学年ごとの進度に従って進みます。つまずいた単元があっても、そのまま次の範囲に移ることが少なくありません。その結果「分からないまま進んでしまった」という状態になりがちです。

無学年教材なら、理解が不十分な単元までさかのぼり、基礎から復習することができます。例えば、分数が苦手な子どもが「掛け算の九九」を完璧に理解していない場合、教材が自動的に前の単元に戻してくれます。こうした仕組みによって「わからないまま進む」ことを防ぎ、確実な理解を積み重ねられます。

得意を先取りして伸ばせる

算数や英語が得意な子どもは、学校の授業だけでは物足りなさを感じることがあります。無学年教材なら、学年に縛られずどんどん先へ進むことが可能です。

先取り学習によって「自分は算数が得意だ」という自信が育ちます。特に高学年になると、中学範囲の内容に触れられる教材もあり、進学後の学習をスムーズにする効果も期待できます。

学習習慣が身につきやすい

無学年教材の多くは、短時間でも達成感を得られるように工夫されています。5分や10分の学習でもステージが進んだり、バッジやポイントがもらえたりする仕組みがあります。

子どもは「今日はここまでやった」という実感を得やすく、毎日の積み重ねにつながります。学習習慣は家庭学習の最大の課題といえますが、無学年教材は自然と継続しやすい設計になっています。

親子の関係が穏やかになる

「宿題をやりなさい」「ここが違うでしょ」と言うたびに親子関係が険悪になる家庭は少なくありません。無学年教材ではタブレットやオンライン教材が子どもを導いてくれるため、親が細かく口を出さずに済みます。

親は「見守る役割」に回れるので、子どもとの摩擦が減り、学習の雰囲気が良くなります。勉強をめぐるケンカが減ることは、家庭全体の安心感にもつながります。

自信や意欲につながる

苦手科目を克服できたとき、子どもは「できた」という達成感を味わいます。得意科目を先取りして成功体験を積むことで、自信も大きくなります。

小学生のうちに「勉強がわかる」「学ぶのは楽しい」と感じられることは、その後の学習意欲に直結します。無学年教材はこのサイクルを生み出しやすい仕組みといえます。

家庭学習が柔軟になる

塾や学校の授業は時間が固定されていますが、無学年教材は家庭の都合に合わせて使えます。共働き家庭では、親が帰宅してから夜に取り組むことも可能です。

「今日は10分だけ」「週末にまとめて学習」といった柔軟なスケジュールが組めるため、習い事との両立もしやすくなります。特にオンライン教材なら旅行先でも続けられるので、生活スタイルに合わせた家庭学習が実現できます。

発達特性や不登校にも対応しやすい

集中力に波がある子どもや、不登校で学校の授業を受けられない子どもにとっても、無学年教材は有効です。短時間から始められるため、少しずつ取り組むことができます。

また「自分のペースで進められる」という特徴は、焦りやプレッシャーを感じやすい子どもにも安心です。学校に行けない期間でも学習の空白を作らずに済む点は、大きなメリットといえます。

無学年教材には、小学生の学習におけるさまざまな課題を解決する力があります。苦手の克服、得意の伸長、学習習慣の定着、そして親子の安心につながることが、多くの家庭で支持される理由です。

無学年教材の体験談は?

以下では実際にオンラインで無学年教材を使用した方の体験談です。

学校の授業についていけなくなっていましたが、すららで基礎からやり直せて良かったです。特に数学は、分からない部分を何度も見直せるので、少しずつ理解できるようになってきました。テスト前は過去の復習もできるので、成績も上がってきています。自分のペースで進められるのが、すごく気に入っています。

引用元:塾ナビ

この月額でこの教材が使えるのはとてもコスパが良いと思う。特性にもよると思うが、発達障害のある子にはとてもお勧めの教材であると思う。本人の学習理解度に合わせた内容を担当コーチが組んでくださるので、難易度についてはどのようにでも設定できる。

お子さまの将来のために、効果的な学習環境を整えたいですね。

まずは資料請求でどんな教材か知ることからスタート!

\入会金(11,000円)無料キャンペーン中/

無学年教材 小学生のデメリット5つ|導入前に注意すべき点

無学年教材には大きなメリットがありますが、導入前に注意したいデメリットも存在します。家庭の環境や子どもの性格によっては合わないケースもあるため、失敗を防ぐために理解しておくことが大切です。ここでは代表的な5つのデメリットを紹介します。

教材選びの難しさ

無学年教材は種類が多く、それぞれ特徴が異なります。算数に強い教材もあれば、国語や英語に重点を置いたものもあります。どの教材が子どもに合うか判断するのは簡単ではありません。

たとえば、ゲーム感覚で学べる教材は楽しさ重視ですが、基礎定着に弱い場合があります。逆に、学習効果を重視した教材は子どもが飽きやすいこともあります。選び方を誤ると「せっかく始めたのに続かない」という結果になりかねません。

学習管理に保護者の関与が必要

「無学年教材なら放っておいても学習が進む」と思われがちですが、実際には保護者のサポートが必要となる場合もあります。特に低学年の子どもは、自分で時間を管理したり、計画的に進めたりするのが難しいです。

・学習時間を決める

・取り組み状況を確認する

・つまずいたときに声をかける

こうしたサポートが必要になります。保護者の関与が少ないと、教材をうまく活用できず効果が出にくいこともあります。

子どものやる気に左右されやすい

無学年教材は自主学習を前提としているため、子どものモチベーションに強く影響されます。やる気があるときはどんどん進みますが、気分が乗らないと教材を開かなくなることもあります。

一度止まると「あとでやろう」と先延ばしになり、結局続かなくなるケースも珍しくありません。教材の工夫でやる気を引き出せる場合もありますが、完全に子どもの自主性に依存するとリスクが高くなります。

費用と継続性の問題

無学年教材は塾よりは安いものの、月額費用がかかります。タブレット代や追加オプションが必要な場合もあり、数年間続けると大きな出費になることがあります。

また、子どもが途中で「やめたい」と言い出すと、それまでの投資が無駄になってしまう可能性もあります。家庭の教育費の中で、無理なく続けられる金額かどうかを事前に確認することが重要です。

学校のカリキュラムとのギャップ

無学年教材は自由に進められる反面、学校の授業とのタイミングが合わない場合があります。先取りしすぎて学校の授業が退屈になることもあれば、復習を重視しすぎてテスト対策が遅れることもあります。

特に高学年になると、学校の単元テストや中学受験を意識する家庭も多いため、教材の進度と学校のカリキュラムをうまく調整する必要があります。

無学年教材はとても魅力的ですが、デメリットを知らずに始めると失敗しやすくなります。教材選びや学習管理、費用面をあらかじめ考えた上で取り入れることが、長く続けるためのコツです。

無学年教材 小学生向けオンライン学習の活用方法

無学年教材は紙だけでなく、オンライン学習として提供されるものが増えています。タブレットやパソコンを使うことで、効率よく学習を進められるのが大きな特徴です。ここでは、小学生がオンライン型の無学年教材を効果的に使う方法を紹介します。

学習時間を習慣化する

オンライン教材は「いつでもできる」便利さがある一方で、時間が不規則になりがちです。効果を出すには、毎日の生活の中に学習時間を固定することが大切です。

例えば、

・朝の登校前に10分

・夕食前に15分

・寝る前に1単元だけ

といったルールを決めると、習慣化しやすくなります。特に短時間でも継続することが、学力の定着につながります。

学習記録を活用する

多くのオンライン教材には、学習履歴や理解度を自動的に記録する機能があります。保護者がこれを確認することで、子どもの得意・苦手を把握できます。

・どの単元に時間がかかっているか

・どの教科に集中しているか

・取り組みの頻度が下がっていないか

こうした情報を見ながら声をかけると、効率よくサポートできます。記録を活かすことで、子どもも「ここまでできた」という達成感を実感できます。

楽しさを取り入れる

オンライン型の無学年教材には、ゲーム要素やアニメーションを取り入れたものが多くあります。これをうまく活用することで、子どものモチベーションを維持できます。

ただし「遊びすぎて学習が進まない」という逆効果にならないよう注意が必要です。親子で「今日はここまでやろう」と目標を共有すると、楽しさと学習のバランスがとれます。

学校や塾とのバランスを考える

オンライン学習は家庭学習に大きな効果を発揮しますが、学校や塾との両立も意識する必要があります。学校の授業内容に合わせて復習に使ったり、塾の予習に活用したりすると効率的です。

「学校=集団学習」「無学年教材=個別最適化」という役割分担を意識することで、両方のメリットを最大限に活かせます。

保護者の関わり方を工夫する

オンライン学習は一見「子どもに任せられる」と思われがちですが、保護者の見守りが重要です。特に低学年のうちは「横で一緒にスタートする」「終わったら内容を聞く」といった関わり方が効果的です。

高学年になれば、声かけの頻度を減らし「自分で管理する習慣」を促すのも良い方法です。学年や性格に応じたサポートが、継続のカギになります。

無学年教材をオンラインで活用することで、学習の自由度や効率が高まります。ただし「時間の管理」「モチベーション維持」「家庭でのサポート」というポイントを押さえることが、成果を出すための条件です

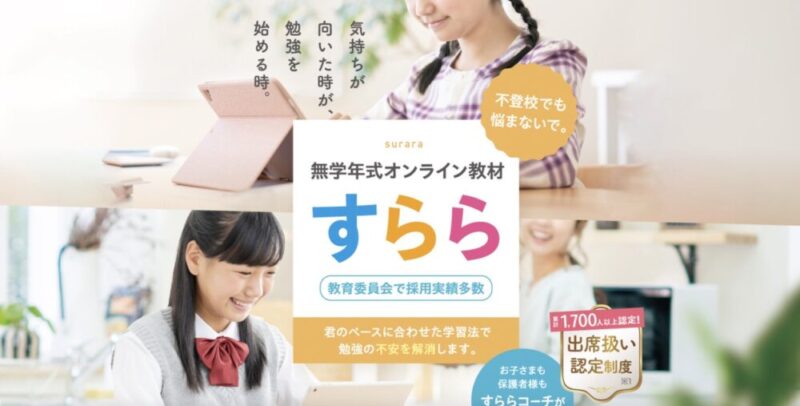

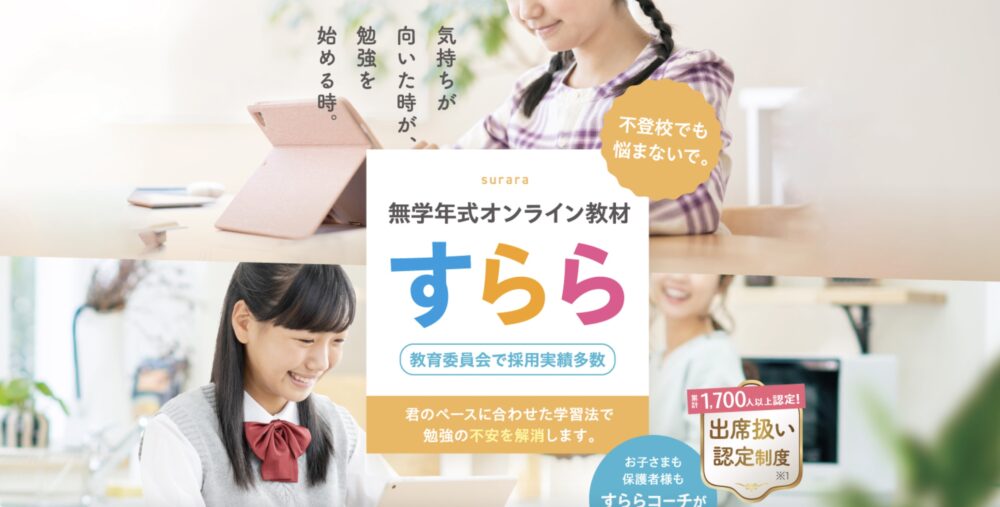

無学年方式のオススメ教材

無学年オンライン式教材の「すらら」は、小学生から高校生まで対応する無学年式オンライン教材です。教科ごとに柔軟な学び方ができ、家庭学習を支えるサポートも充実しています。ここでは、すららの特徴を教科別にわかりやすく解説します。

国語・算数・英語・理科・社会を自由に学べる無学年式カリキュラム

すららは、小学生〜高校までの幅広い内容を学年にとらわれず学べる無学年式教材です。苦手な単元は基礎に戻り、得意な分野は先取り学習で伸ばせます。これは学校の授業のペースに追いつけない子や得意・不得意の差が大きい子にぴったりです。

AIでつまずき原因を自動分析し、復習を促すアダプティブ機能

すららには、解答内容からつまずきの原因をAIが特定し、その単元へ自動的に戻って学び直しを促す「弱点自動分析機能」があります。学びの穴を効率的に埋められ、理解の定着が期待できます。

多感覚学習と豊富なドリルで飽きずに続けられる工夫

「見る・聞く・書く・読む・話す」の感覚を使った多感覚学習を採用しています。ゲーム要素やアニメーションも多く、楽しみながら続けられる工夫が満載です。さらに、18万問を超える豊富なドリルで、反復練習もしっかり行えます。

専任のすららコーチによる個別サポート体制

自由度の高い無学年学習では「何をどこから進める?」と迷いがちです。すららには、専任のすららコーチが「学習計画の提案」や「進め方の相談」に対応してくれる体制があります。保護者にもアドバイスしてくれるため、安心して家庭学習を支援できます。

不登校・発達障害・多様な子どもにも配慮された構成

すららは、不登校や発達障害の子どもにも配慮した設計がなされています。自宅で受講でき、映像教育はキャラクター形式で親しみやすく、心理的負担を軽減します。視覚的に理解しやすい表現や、短い単元で構成されており、集中しやすい教材設計です。

教科書準拠・出席扱い対応・信頼性の高い導入実績

すららは教科書準拠の構成で学校内容とリンクしているため、学びの補助としても効果的です。また、文部科学省認定の「出席扱い制度」に対応しており、不登校の期間でも学校出席として認められる実績があります。全国2,500校以上の塾や学校で採用されている点も安心材料です。

すららの基本料金(入会金や月謝)

- 入会金:税込7,700円

- 教材費:なし

- 設備費:なし

・小学生プラン:税込8,800円

・中学生プラン:税込9,900円

・高校生プラン:税込11,000円

教科ごとの個別契約も可能で、1教科あたりの料金は以下となります。

・小学生:税込3,300円

・中学生:税込3,850円

・高校生:税込4,400円

基本プランに加えて、以下のようなオプションサービスを利用できます。

学習サポートの追加費用

・オンライン質問対応:税込2,200円

・学習カウンセリング:税込3,300円

・定期テスト対策:税込1,650円

特別支援のための追加費用

・発達障害専門カウンセリング:税込4,400円/回

・個別学習プラン作成:税込2,200円/回

・保護者面談:税込3,300円/回

まとめ:すららが小学生におすすめの理由7つ

以下にすららのおすすめポイントをまとめています。

すららは、月額1万円前後で国語・算数・理科・社会・英語の5教科まで学べるコスパの良さが魅力です。

学年に関係なく、苦手な単元は戻って学習でき、得意な分野は先取りできる柔軟なカリキュラムが用意されています。

AIがつまずきを分析し、自動で復習を促すアダプティブ機能により、効率的に学力を伸ばせます。多感覚を活用した学習やゲーム要素も取り入れられており、楽しく続けやすい工夫がされています。

さらに専任コーチが個別学習設計や相談対応を行う安心体制が整っており、発達特性や不登校対応にも配慮された教材デザインとなっています。

すららは、教科書準拠で出席扱いにも対応しているため、学校との連携もしやすい点が大きなメリットです。

小学生の無学年教材・まとめ

無学年教材は非常に効果的な学習方法ですが、デメリットを知らずに導入すると「続かなかった」「効果が感じられない」といった失敗につながります。自主性、進度、範囲、費用、親の関わりといった課題を理解し、家庭に合った使い方を工夫することが大切です。

お子さまの将来のために、効果的な学習環境を整えたいですね。

まずは資料請求でどんな教材か知ることからスタート!

\入会金(11,000円)無料キャンペーン中/