「小学生 理系 習い事 男子 女子は何が人気?」

「小学生に理系の習い事をさせたいけど種類が多い」

「男子と女子で向いている理系習い事の違いを知りたい」

小学生向けの理系習い事は種類が豊富で、どれを選ぶべきか迷いやすいものです。結論としては、子どもの興味や性格に合った習い事を選ぶことが理系への強みを育む近道です。

この記事では、理系に強くなる小学生向け習い事を3つ紹介し、男子・女子別のメリットや選び方のポイントを解説します。

理系の習い事とは?メリットと学びのゴール

小学生の習い事の中でも「理系」に特化したものは、将来の学びやキャリアにつながると注目されています。算数や科学に限らず、プログラミングやロボット制作など幅広い分野があります。ここでは、理系の習い事で子どもがどんな力を伸ばせるのか、始める時期の目安や具体的な活動例を詳しく解説します。

子どもが理系の習い事で伸びる力とは

理系の習い事を通して伸びる力は、学校の勉強だけでは得られない実践的なものが多くあります。大きく分けると次のような力が身につきます。

- 論理的思考力

問題を整理し、順序立てて考える力。プログラミングや算数系の習い事では「もし〜ならばどうなるか」という思考を自然に学びます。 - 観察力と探究心

科学実験や自然観察を通じて「なぜこうなるのか」という疑問を持ち、結果を注意深く見て考える力が養われます。 - 問題解決力

ロボット制作や工作では「どうすれば動くのか」「どこを直せばいいのか」を試行錯誤しながら解決する経験を積みます。 - 創造力・発想力

自分でゲームを作ったり、自由研究でテーマを決めたりする過程で、既存の知識を組み合わせて新しいアイデアを生み出します。 - 表現力・プレゼン力

習い事によっては作品を発表したり、友達や先生に説明する機会があります。自分の考えを分かりやすく伝える力が磨かれます。

理系の習い事は「成績を上げる」だけでなく、社会で必要とされる幅広い力につながるのが大きな特徴です。特にSTEM教育(Science, Technology, Engineering, Mathematics)の観点からも、小学生期の体験はその後の学習意欲に直結します。

いつから始めるのが効果的か(学年別の目安)

理系の習い事を始める時期は「子どもの興味が出たとき」がベストですが、学年ごとに向く習い事のタイプや取り組み方の違いがあります。

- 低学年(1〜2年生)

この時期は遊び感覚で学べる活動が向いています。ブロックを使ったロボット制作や、身近な素材を使った科学実験がおすすめです。複雑な理論よりも「楽しい」「動いた」「変化した」といった体験が重要になります。 - 中学年(3〜4年生)

算数の理解が広がる時期なので、プログラミングや算数パズル系の習い事が入りやすくなります。自分のアイデアを形にしたり、友達と一緒に考えたりする協働的な活動も効果的です。 - 高学年(5〜6年生)

仕組みや理屈を理解できるようになるため、より本格的なプログラミング(Pythonなど)や科学実験の応用、発表を伴う研究型の習い事に挑戦できます。中学受験を見据えて理科を得意分野にしたい場合にも良い時期です。

このように、学年によって「楽しさ重視」「仕組み理解」「応用力育成」といった目的が変わるため、子どもの成長に合わせて選ぶことが成功のポイントです。

理系習い事に含まれる活動の例

実際の習い事では、どんな活動が行われているのでしょうか。分野ごとに代表的な例を挙げます。

- プログラミング系

- Scratchでのゲーム制作

- ロボットの動作プログラミング

- Pythonでの簡単なコード学習

- ロボット・工作系

- ブロックやモーターを組み合わせて動かす

- センサーを利用した課題解決型の工作

- ロボコン出場を目指すチーム活動

- 科学実験系

- 化学反応を利用したカラフルな実験

- 植物の成長観察や光の実験

- 磁石や電気を使った理科実験

- 算数・思考系

- パズルや数独などの数的遊び

- 文章題を図や表にして解く練習

- 論理クイズや推理問題

これらの活動は、学校の学習内容と直結するものも多いため、日常の勉強にも良い影響があります。習い事を通じて「理系が楽しい」と思える体験を積むことが、長期的に大きなメリットとなります。

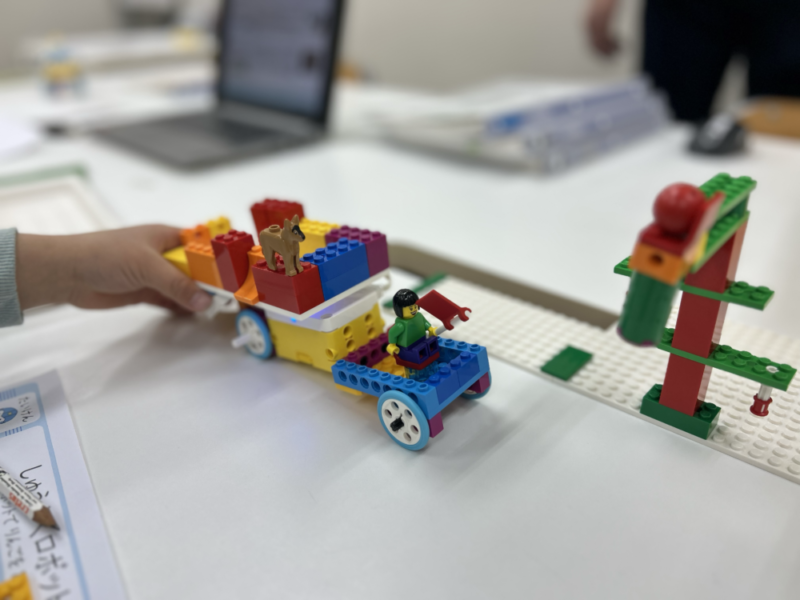

小学生の理系おすすめ習い事3選:ロボット教室

ロボット教室は、理系の習い事として高い人気を集めています。プログラミングや工作を通じて、遊び感覚で学べるのが特徴です。男子に特に支持されていますが、最近は女子の参加者も増えています。ここでは、ロボット教室の魅力や学べる力、男女別のメリット、教室選びのポイントについて解説します。

ロボット教室の概要と学べる力

ロボット教室では、ブロックやモーター、センサーを使ってロボットを作り、その動きをプログラムで制御します。小学生でも直感的に操作できる教材が多く、楽しみながら理系的な力を養えるのが大きな特徴です。

ロボット教室で得られる代表的な力は次の通りです。

- 論理的思考力

ロボットを動かすには「前に進む→止まる→回転する」といった指令を順番に組み立てる必要があります。自然にプログラミング的思考が身につきます。 - 空間認識力

ロボットを組み立てる過程で、立体的な構造を理解する力が育ちます。図形や算数の理解にもつながります。 - 問題解決力

作ったロボットが動かない場合は「どこに原因があるのか」を自分で考えて直す必要があります。この過程が粘り強さや問題解決力を高めます。 - 創造力

完成後に改造してオリジナルの動きを加えるなど、自由な発想を形にする力が育ちます。 - 協働力

グループで課題に挑む場面では、意見を出し合い協力して作業する経験ができます。

このように、ロボット教室は「遊び」と「学び」を結びつける習い事であり、楽しみながら理系に強い土台を築けます。

男子に向く理由と実例

ロボット教室は男子に人気が高い習い事です。理由の一つは「機械をいじるのが楽しい」という好奇心を刺激する点にあります。特に小学生の男子は、動くものやゲーム感覚の学びに熱中しやすいため、ロボット制作は興味を持ちやすい分野です。

実際の例としては、

- 車型ロボットを作って競争させる

- 相撲ロボットを作り、対戦形式で遊ぶ

- 障害物を避けながら進む自律型ロボットを開発する

といった活動が人気です。競技性があることで集中力が高まり、完成したときの達成感も大きなやる気につながります。

最近は女子からも人気

近年は女子の参加も増えており、性別に関係なく楽しめる習い事になっています。女子にとっての魅力は「デザイン性や表現力を発揮できる部分」です。例えば、ロボットに飾り付けをしてキャラクターのように仕上げたり、動きに物語性を持たせたりするなど、創作の幅を楽しむ子どもも多いです。

また、STEAM教育(科学・技術・工学・芸術・数学)の考え方が広まり、理系と芸術を組み合わせる取り組みも重視されています。そのため、女子の参加は今後さらに増えていくと考えられます。

教室選びのチェックポイント(教材・講師・回数)

ロボット教室を選ぶ際には、次の3つのポイントを確認すると安心です。

- 教材の種類

レゴやオリジナル教材など、教室ごとに特徴があります。低学年向けのシンプルな教材か、高学年でも挑戦できる発展的な教材かを確認しましょう。 - 講師の質

子どもが楽しく続けられるかどうかは講師次第です。教え方の丁寧さや子どもへの接し方を体験授業で見ることが大切です。 - 授業回数とペース

月2回〜4回が一般的です。学校や他の習い事との両立を考え、無理のないペースを選びましょう。

これらを比較することで、子どもの個性や目的に合ったロボット教室を見つけやすくなります。

いきなり入会して後悔するケースも…。

まずは体験レッスンで、お子さまに合う教室かチェックしましょう。

小学生の理系おすすめ習い事3選:プログラミング教室

プログラミング教室は、理系の基礎力を養う習い事として注目されています。パソコンやタブレットを使い、キャラクターを動かしたりゲームを作ったりしながら学べるため、子どもが夢中になりやすいのが特徴です。ここでは、プログラミング教室の概要や学べる力、男子と女子それぞれのメリット、そして選ぶ際のチェックポイントについて解説します。

プログラミング教室の概要と学べる力

小学生向けプログラミング教室では、主に「ビジュアル型プログラミング」という方法が使われます。これは、文字を入力するのではなく、ブロックを組み合わせて命令を作る形式です。代表的なツールとして「Scratch(スクラッチ)」があります。

プログラミング教室で身につく力は以下の通りです。

- 論理的思考力

プログラムは「もし〜なら」「繰り返す」といった条件を正しく組み合わせる必要があります。物事を順序立てて考える習慣が自然に身につきます。 - 問題解決力

作ったプログラムがうまく動かない場合、どこにエラーがあるかを探し出す経験を積みます。この過程が「原因を分析して解決する力」を育てます。 - 創造力

子ども自身のアイデアを形にできるのがプログラミングの大きな魅力です。オリジナルゲームやアニメーションを作ることで創造力を発揮できます。 - 情報活用力

パソコンやタブレットを使いこなし、検索やデータ処理などのスキルも同時に伸ばせます。将来的に役立つ情報リテラシーが養われます。

また、プログラミング教育は2020年から小学校で必修化されています。学校の授業では基礎的な内容が中心ですが、教室ではさらに発展的に学べるため、学校の学習を補強しつつ先取りする効果があります。

男子に向く理由と実例

男子はもともとゲームや機械に興味を持ちやすく、プログラミングはその好奇心を満たしてくれる習い事です。特に「自分のゲームを作れる」という体験は、男子のやる気を大きく引き出します。

実際の事例としては、

- 自作のアクションゲームを友達と遊ぶ

- ロボットを制御するプログラムを作り、対戦形式で競技に参加する

- マインクラフトを使ってプログラムで建物を自動生成する

などがあります。男子は競争性や挑戦する場を好むため、成果が目に見えるプログラミング学習は続けやすい傾向があります。

最近は女子からも人気

プログラミング教室は男子だけでなく女子にも広がっています。女子にとっての魅力は「表現力を活かせる点」です。キャラクターをデザインしたり、物語性のあるアニメーションを作ったりする活動は、感性を活かしながら理系の学びにつながります。

また、世界的に「STEM教育」や「STEAM教育」が重視されており、理系分野に女子の参加を増やす動きが広がっています。実際に海外では、女子向けのプログラミングイベントも増えています。日本でもその流れが浸透し、女子の参加者は今後さらに増加すると考えられます。

教室選びのチェックポイント(教材・講師・回数)

プログラミング教室を選ぶ際には、以下の点を確認しておくと安心です。

- 教材の種類

Scratchやマインクラフトを使う教室もあれば、ロボットやアプリ開発を学べる教室もあります。子どもの興味に合った教材を選ぶことが続けやすさにつながります。 - 講師の指導方針

初心者には丁寧に教えるスタイルか、自主性を重んじるスタイルかは教室によって異なります。子どもの性格に合わせて選びましょう。 - 授業回数と料金

月2回〜4回が一般的です。料金体系は教室によって差があるため、無理のない範囲で続けられるか確認が必要です。 - オンライン対応の有無

近年はオンライン教室も増えています。送迎が不要で、地方在住でも質の高い講師から学べるのが魅力です。

このようなポイントを比較検討することで、子どもが安心して学び続けられるプログラミング教室を見つけやすくなります。

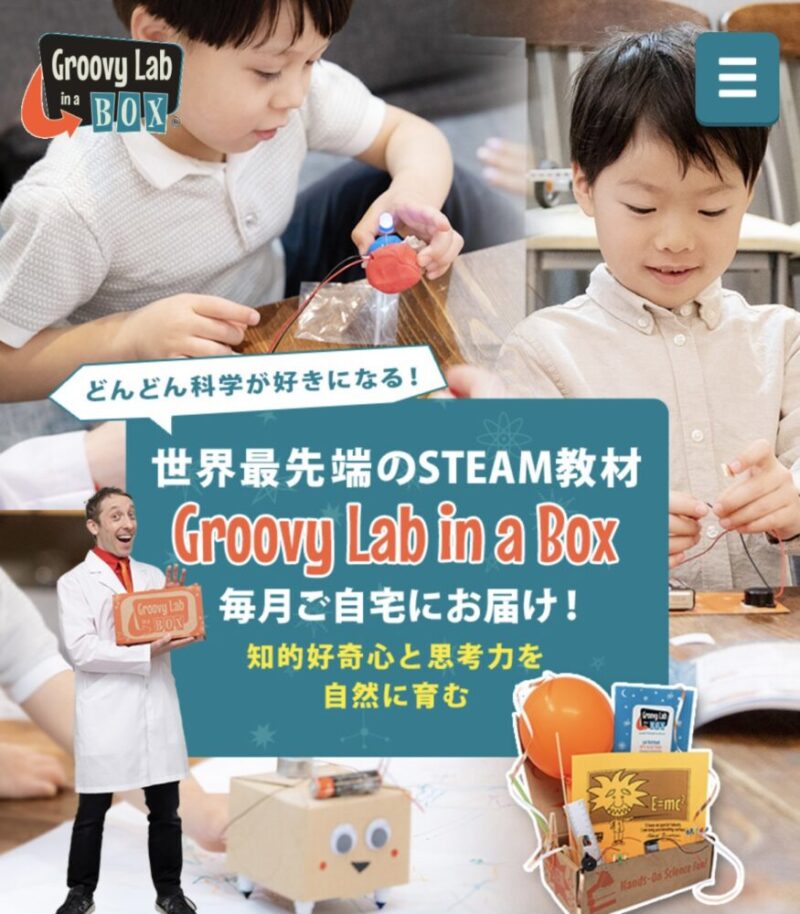

小学生の理系おすすめ習い事3選:科学実験・理科教室

科学実験教室で育つ観察力と仮説力

科学実験・理科教室では、教科書だけでは学べない「なぜ?」「どうして?」を体験を通じて深く理解できます。実際の実験を行うことで、子どもは結果を観察し、自分なりに仮説を立てて検証する力を養います。この経験は将来的に理系科目の学習だけでなく、問題解決能力や論理的思考力にも直結します。

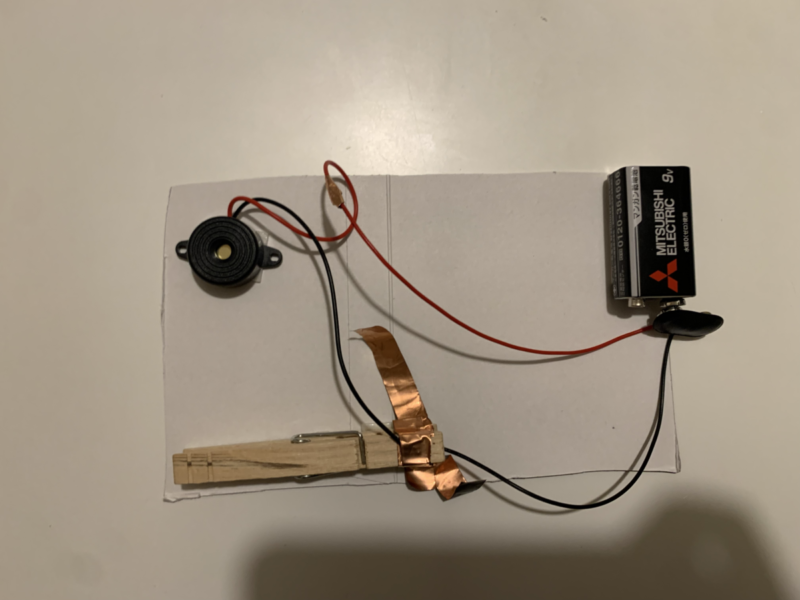

授業例と安全対策のポイント

授業内容には「光の反射と屈折を調べる」「化学反応で色が変わる実験」「身近な素材で電池を作る」など、子どもの興味を引くテーマが豊富です。火や薬品を扱う実験もあるため、安全対策は必須。教室では保護メガネや手袋を使用したり、少人数制で講師が目を配る仕組みが整えられています。

家庭での実験フォロー方法

家庭でも市販の実験キットや身近な材料(重曹・酢・食紅など)を活用すれば、安全に楽しめる科学体験が可能です。教室で学んだ内容を家庭で再現すると、理解がより深まり「学びが生活につながる」感覚を持たせられます。保護者が一緒に参加することで、親子の対話も自然と増え、学習意欲の継続にもつながります。

小学生にオススメの理系の習い事は?まとめ

本記事の要点整理と読者への推奨アクション

本記事では、小学生が理系分野で伸びるための習い事として「ロボット教室」「科学実験・理科教室」「算数・数学教室(パズル・思考力系)」を紹介しました。男子は手を動かして作る・組み立てる学び、女子は観察や分析を伴う体験型学習に魅力を感じやすい傾向があります。

習い事を選ぶ際は、子どもの興味と性格、通いやすさ、授業の質を総合的に考えることが大切です。まずは体験授業やワークショップに参加し、子どもが楽しみながら学べるかを確認することを推奨します。興味を持てる学びを見つけることで、理系力だけでなく思考力や探究心も自然に育てられます。