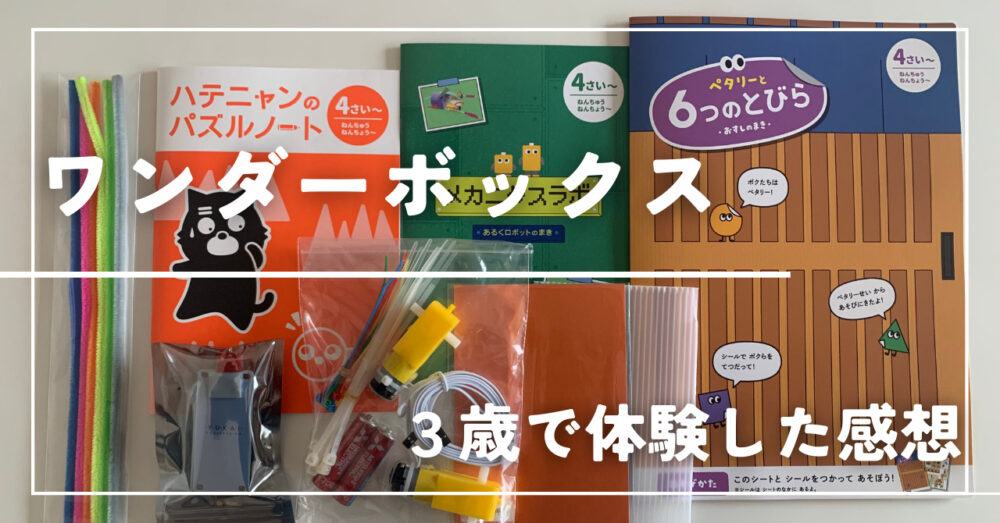

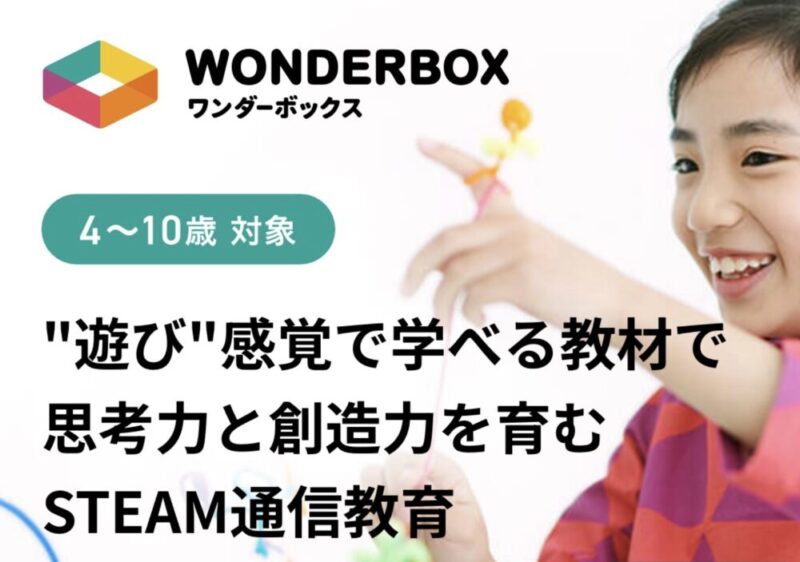

新時代のSTEAM教育(スティーム教育)がお家で出来ると人気のワンダーボックス。学力アップも実証済みで、デジタルとアナログの両方の良さを生かした教材です。

我が家の娘2人(3歳と小2)の好奇心や、学びの幅を広げるために使ってみたい!と思い、1年以上続けています。ワンダーボックスの対象年齢は4〜10歳で、我が家の次女は3歳。ちょっと早いかな?と思いながらも、初めてみました!

以下は、ワンダーボックス内に入っているアプリの学習効果です。

国際協力機構・慶應義塾大学と、カンボジアにて、1,500名の小学生を対象に3ヶ月間の実証実験を実地。シンクシンクを毎日やったグループはそうでないグループと比べて、算数・IQの偏差値が6.0ポイント以上上昇したことが確認された。

引用元:WONDERBOX

既に偏差値アップの効果が実証済みなのがワンダーボックスの魅力で、色んなことをどんどん吸収していく今のうちにやらせたい!という気持ちでスタートしました。

本記事ではWonderBox(ワンダーボックス)を小学2年生と3歳が体験したリアルな感想を書いています。デメリットと感じる部分もあったので、詳細をレポートしていきますね。

3歳からワンダーボックス始めたよ!

12ヶ月一括払いだと

Amazonギフト券2,000円分がもらえるキャンペーンコード

【steam2510】

が使えるので、さらにお得です

※STEAM教育の木 専用紹介コードです。

※紹介者に個人情報は伝わりません。

安心してご活用ください

公式サイトから入力

途中で解約する場合も、返金制度があるので安心ですよ。

ワンダーボックスのキャンペーンコード・紹介特典【steam2510】の記事に、お得に入会する方法を載せています。

ワンダーボックスってどんな教材?

ワンダーボックスは子どもの知的好奇心や自発性を引き出すような工夫がされていて、「やらされる」のではなく、自らが「やりたい」と思えるような面白く、奥深い作りとなっています。

毎月更新される10種類のSTEAM分野の教材で、思考力・問題解決力・創造性など、今度子どもたちが必要とされる力を引き出してくれます!

ワンダーボックスの料金や対象年齢

| 料金 | 月額3,700円〜 きょうだいは1人追加ごとに1,850円/月 (学年が上がっても料金はそのまま) |

| 教材内容 | プログラミング・アート・パズル・図形などさまざま。 年齢に合ったアプリと、知育キット・ワークが自宅に届く。 (常時10以上の教材で構成。) |

| 1日の利用時間 | アプリの時間制限はなし。(1日の利用時間は1分単位で設定可能) |

| 対象年齢 | 4〜10歳 |

教材内容は、アプリ・知育キット・ワークがあります。

自分の作った問題や作品をアプリ内に投稿ができるのもワンダーボックスの特徴で、デジタルとアナログの融合で新しい学びができます!

対象年齢は4〜10歳。4歳〜(年中・年長)、6歳〜(小1・小3)、10歳〜(小4以上)と、年代ごとに教材の種類が分かれています。

3歳の娘は、1年先取り。

年中・年長さん用を受講しています。

ワンダーボックスを体験した娘(3歳)のできる事・できない事

3歳では早い子は読み書き、たし算、引き算ができる子がいますね。もちろんまだの子もいて、このくらいの時期って本当に成長度合いがさまざまだと思います。

そこで、今回ワンダーボックスを体験した我が家の次女(3歳)ができること・できないことをざっくりとみなさんに知っていただきたいと思います。

・読み書きはまだできない。

→自分のお名前(ひらがな)もまだ読めません。

・くり上がりのない1桁の簡単な足し算はたまに正解!

→一生懸命指を使って数えています。まだまだ間違うこともあり。

・ワンダーボックスをする前はほとんどタブレットを使っていない。

→月に1〜2回、スマホ・タブレットのぬり絵アプリで遊ぶ程度。

・机上で勉強する習慣はない。

・色んなことに興味津々だが、集中力はもって10分程度。

・習い事は週1でダンス。

→お勉強系の習い事はしていない。

我が家はスマホやタブレットでゲームをしたり動画を見る機会が少なく、変わりにワンダーボックスがお楽しみの時間となっています。

ワンダーボックスを3歳でやってみた感想・口コミ・デメリットは?

ワンダーボックスの「アプリ」を3歳で先取り学習した感想

まず、3歳次女が好きなアプリを紹介していきます!

ジュニアランド

ワンダーボックスの教材は学年によって変わるのですが、こちらのジュニアランドというコンテンツは年中・年長さんだけに出題される導入教材です。

タブレットやスマホが初めてのお子さまはまずこのコンテンツから始めるのがおすすめです!

上の写真はジュニアランドのファッションショーというコンテンツで、文字はなく、ステージ上のキャラクターが左の写真と同じになるよう上の三つの中からチョイスするもの。

可愛くて、娘もお気に入りでした!

私が説明しなくても一人で取り組めていて、直感的に操作できるようになっています!

この他にもさまざまなコンテンツが収録されているジュニアランドですが、「まちがえることは怖くない」という価値観を養えるよう作られています。

よって、「不正解」がないのも特徴で、正解するまで試行錯誤することができます。

「試行錯誤する力」

子供たちが将来必要とされる力ですよね。

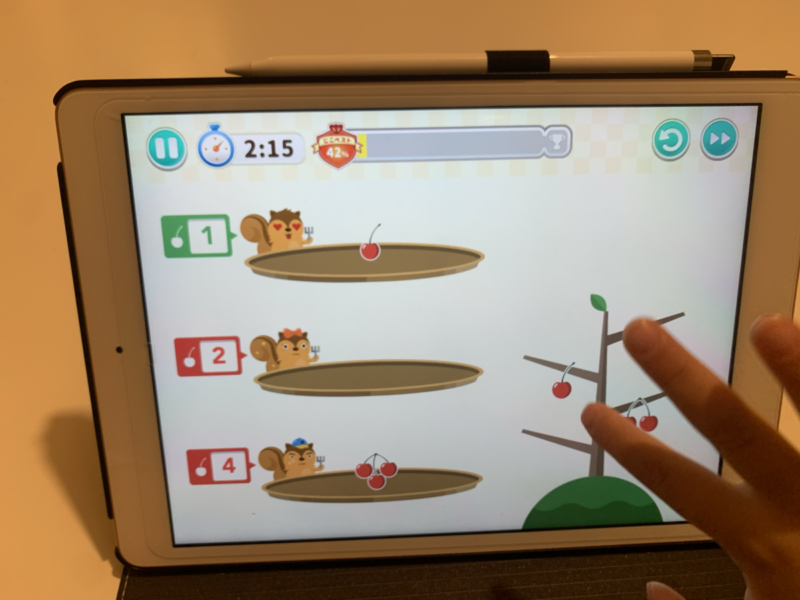

シンクシンクプラス「もぐもぐチェリー」

こちらは書かれてる数字に合わせてさくらんぼをお皿に取り分けるゲーム。

普段のたし算は、指を使ってゆっくり数えながらの娘ですが、「このお皿にはあと何個必要か」を感覚で解いていっています!

ワンダーボックス「知育キットやワーク」を3歳で先取りした感想

続いて、ワンダーボックスには知育キットやワークも届きますが、その中のいくつかを体験レポートとともに、正直な感想をお伝えしていきます!

3歳では正直まだ難しいものもありましたよ。

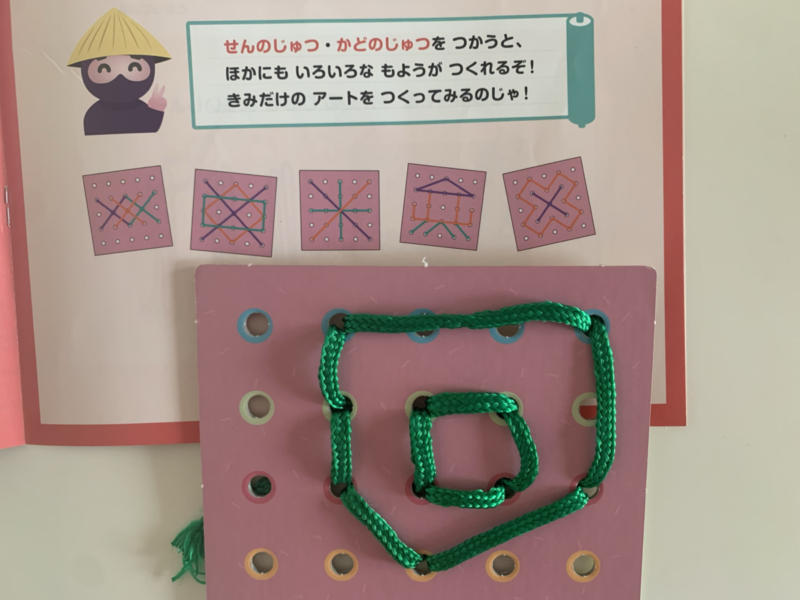

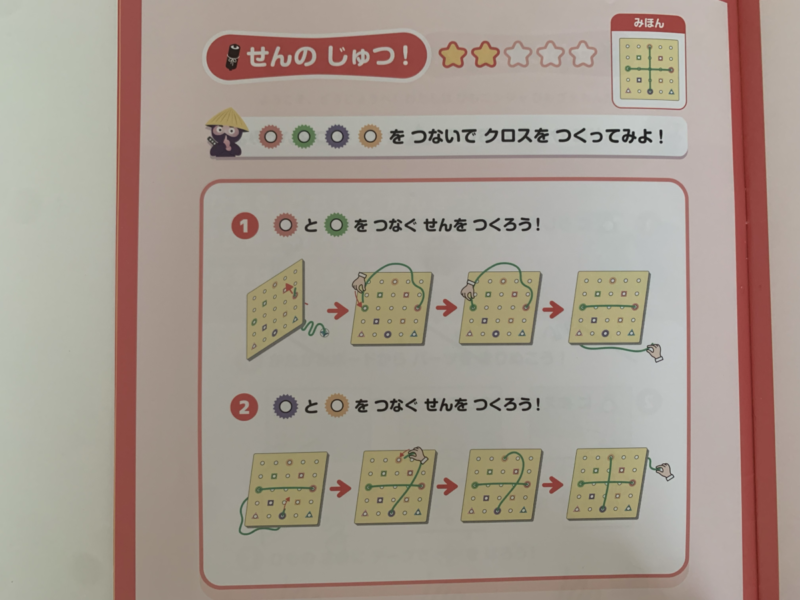

ひもアドベンチャー

まず「ひもアドベンチャー」は、25個の穴が空いたボードにひもを通し遊ぶものなのですが、これがひも通し初体験の次女にヒット!

試行錯誤しながら夢中でやっていて、その集中力に驚きました。見本通りの形はまだ作れないですが、自分の作りたい形になるまで諦めず取り組んでいます。

手先の器用さや空間認識力に加えて、試行錯誤する力も養えると感じました。

ワンダーボックスを始めなければひも通しをする機会がなかった我が家です。

毎月さまざまな種類の良質なキットが届き、それを「まずやってみる」環境が良いと感じています!

その中でまだ早い・子どもの食いつきが良くないと感じたものは一旦保管。

少し期間をあけてから始めています。

前は興味を持たなかったキットでも、次やるときには楽しんでいることもありますよ。

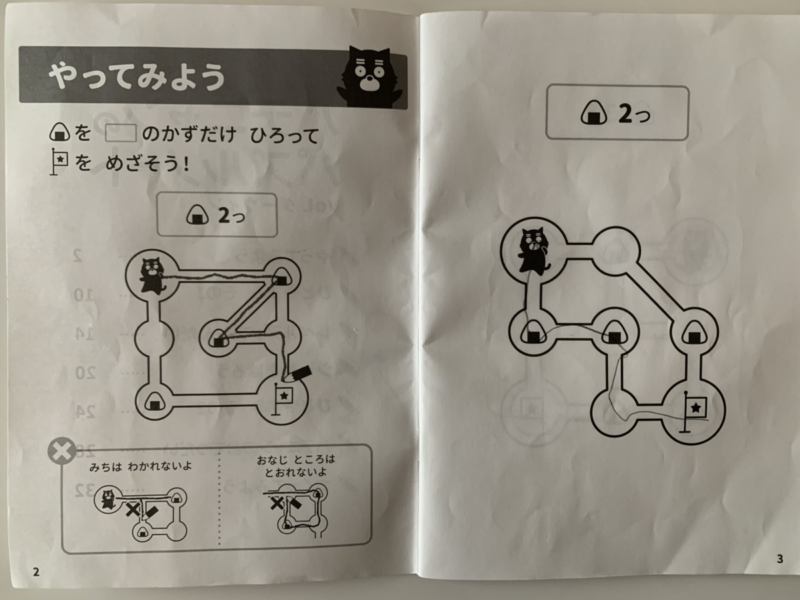

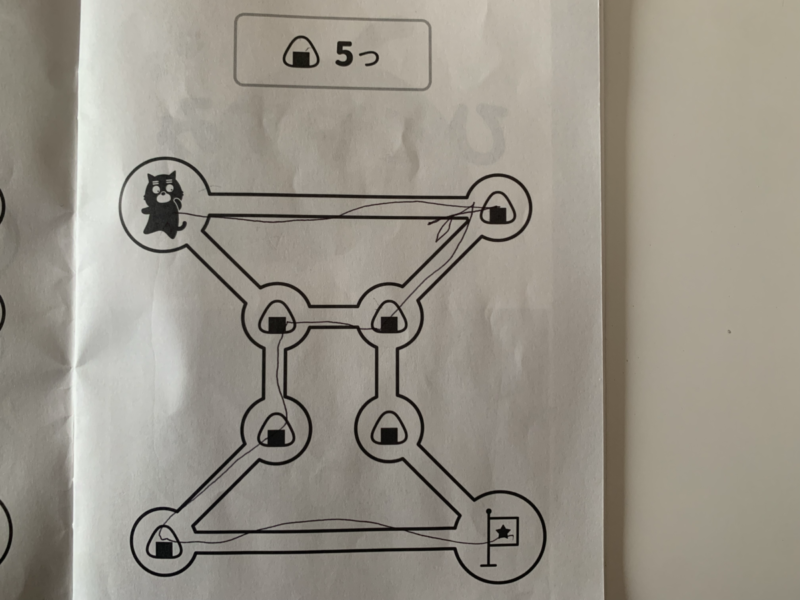

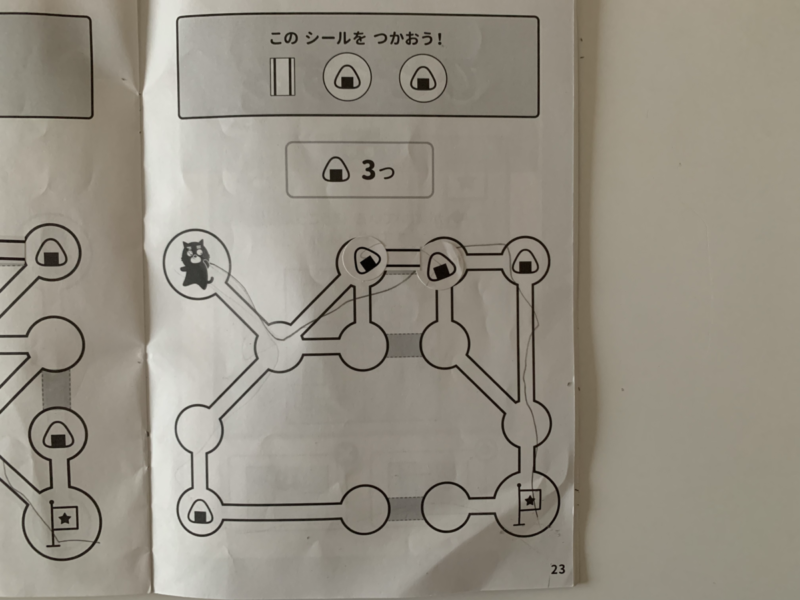

ハテニャンのパズルノート

毎月届く「ハテニャンのパズルノート」は迷路やパズルなどの思考力問題です。

簡単な問題から徐々にステップアップしていく作りで、これも試行錯誤しながら問題を解いていく作りとなっています。

「ハテニャンのパズルノート」は、正直難しい!

最初の数ページは出来ますが、

難易度が上がると一人では解けなくなります!

まずどうやって問題を理解させるか?ですが、

ハテニャンのパズルノートは、直感的にルールが理解できる作りになっています!

とは言え1人でルールを理解するのはまだ無理でしたので、文字がまだ読めない娘にはルール説明のページを一緒に見てもらい、私が読みながら、理解してもらいました。

写真の右のページがさっそく問題を解いた時のもの。

鉛筆で道をなぞりながら一緒に「いち」「に」と、おにぎりの数をかぞえながら進めていきました!

徐々におにぎりの数が増えていきますが、この辺りはひとりで解いていました。

おにぎりの数が「7つ」「8つ」までいくと数え間違えも増え、道を戻りながらゴールまでなんとかたどり着くという感じ。

行ったり来たり、

何度もゴールに向かって試行錯誤をすることが良いのじゃ!

ステップアップしていくと、ゴールまでの道の間に書かれているおにぎりシールを書かれている数を合うように貼っていく問題や、自分で道を付け足す問題、作問など、いろいろな角度から考えさせる問題が出題されます。

おにぎりだけでなく、リンゴも増えました。

この辺はもう娘1人では解けず、一緒に数えながら解いていきましたよ。

1人で解きたがる子もいると思いますが、娘の場合はわりと「わかんない。一緒にやろ〜」とお誘いが来るので、つきっきりで取り組むことも多いのが現状です。

無理にひとりでやらせて、考えることが嫌いになってしまったら本末転倒。まずは楽しめる環境づくりを優先しています。

我が家は、わからないところは無理にやりません!

数ヶ月置き、再びチャレンジしたときには出来るようになっていることも…!!

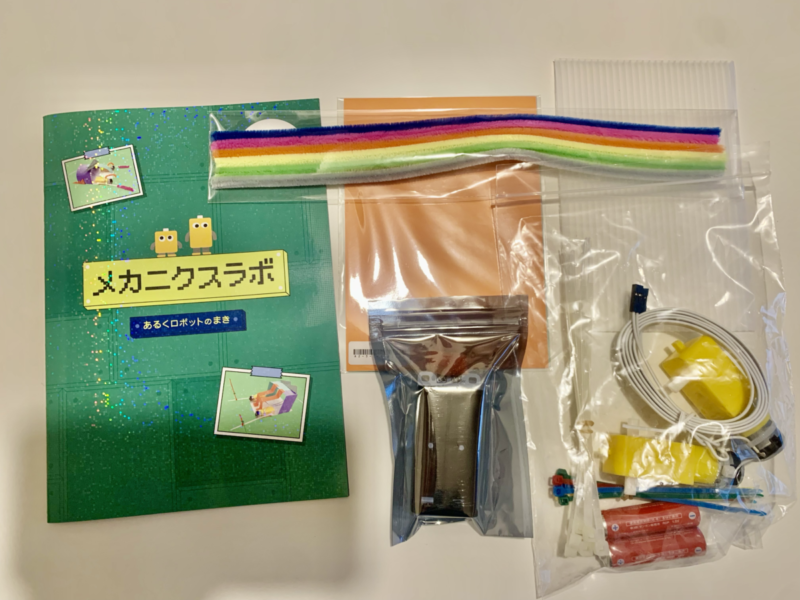

「メカニクスラボ」

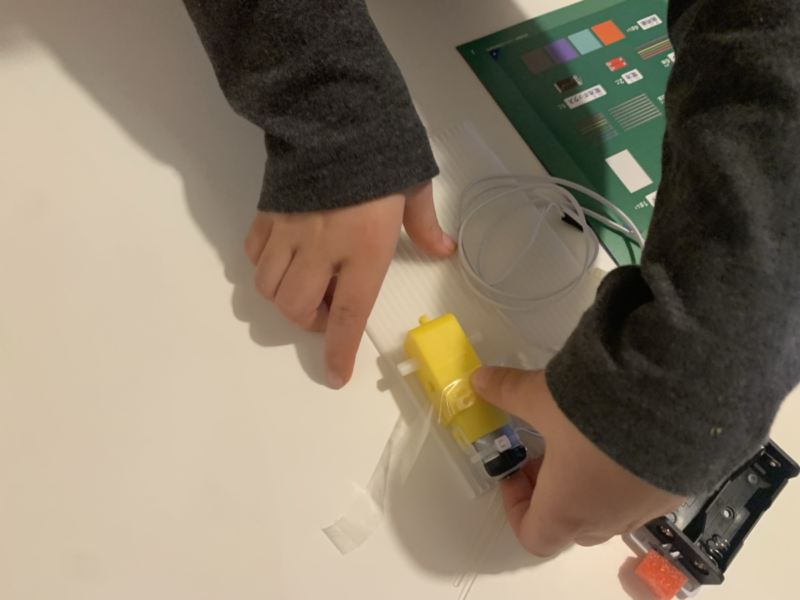

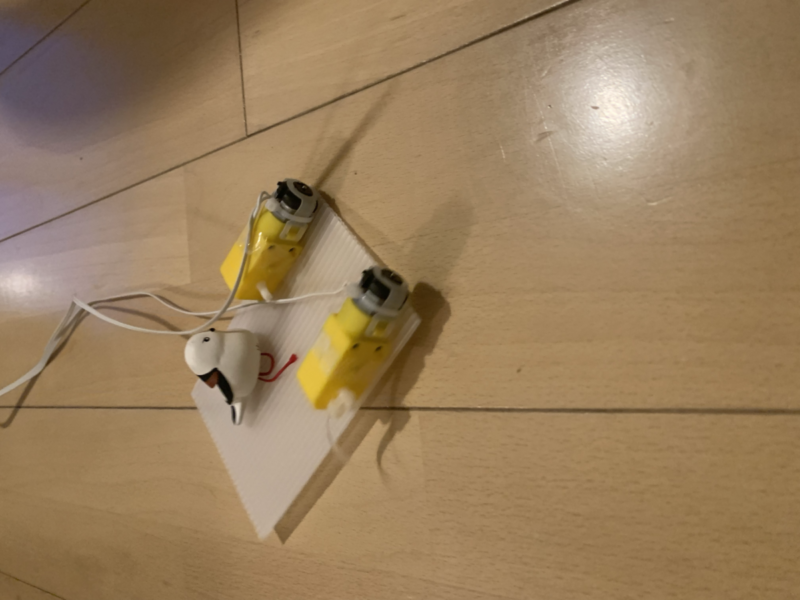

モーターで、動くロボット作りをする「メカニクスラボ」。

電池でモーターが回り、動力になることを、感覚的に学ぶものですが、これはまだ早かったかなという印象…。

冊子にも「未就学児や低学年のお子さまには保護者のサポートが必要」といった旨が書かれてい他ので、3歳には難易度が高かったです。

電池の入れる方向を覚えたり、ロボットに飾り付けをして楽しんだり、動き出したロボットに喜んだりと、娘なりに収穫はあったのでokかなと思います♪

12ヶ月一括払いだと

Amazonギフト券2,000円分がもらえるキャンペーンコード

【steam2510】

が使えるので、さらにお得です

※STEAM教育の木 専用紹介コードです。

※紹介者に個人情報は伝わりません。

安心してご活用ください

公式サイトから入力

途中で解約する場合も、返金制度があるので安心ですよ。

【正直な感想】ワンダーボックス3歳先取り受講のメリット・デメリット

先取り受講のデメリット

・ワーク問題は徐々にレベルアップしていき、解けない問題も出てくる。

→難易度の高いものは少し寝かせ、数ヶ月後再チャレンジ!

・親が付きっきりになるコンテンツもあり。

→例えばロボット作りやワーク問題。

まだひとりでは出来ないコンテンツもあるので仕方ないですね。

・タブレット内の他のゲームアプリに移行しちゃうことも?

・親としてはさまざまなコンテンツを満遍なくやらせたいという気持ちがあるが、

特にアプリはコンテンツが多く、全てはやり切れない。

先取り受講のメリット

・体験する機会がないオリジナルの知育キットが届くので、色々な体験をさせてあげられる。

・3歳でもひとりで取り組めるものが多い。

→まだ長時間はやらせていなく、特にアプリは、すきま時間を活用。

・テレビにあてていた時間を知育時間(ワンダーボックス)に変換できた。

・(数理的思考・プログラミング・アートなど)幅広いコンテンツが充実。さまざまなことに興味津々のこの時期に、手当たり次第楽しめる!

・楽しいから自発的に取り組んでくれる!

3歳でワンダーボックスを始める時の心構え!

3歳の娘にワンダーボックスを習慣化させたり、取り組みやすい環境づくりとして工夫していることをまとめました。

キットは見える場所に置き、集中しだしたら離れる!

キット教材は、リビングの見えるところに置き、興味ややる気を引き出す工夫をしています。

やり方がわからないものは一緒に取り組むみ、子どもが集中し出したら私はフェードアウト…。

「子どもが夢中になっている=集中力・思考力がぐんぐん育っている」時です!

そんなときは声かけ禁止!我が家はこれを徹底しています。

アプリやワーク問題は、1日のうちのどこでやるか決める

我が家の場合、アプリは朝の身支度が終わったらやることが多いです。

幼稚園の準備が終わり、家を出るまでの20分。(そんなに時間が取れない時も多々ありますが。)

早くお着替えして準備が終わったらワンダーボックスできるよ♪と促しています。

たまに電車で移動中の際にやることもあります!電車の中だしまだ運筆も上手くできないしで、書き込む系の問題をする場所としては不向きだと思うのですが、電車だと結構集中して取り組めるんですよねぇ…。

ひとまず今はこれで定着しています。

「朝ご飯を食べてから」や「寝る前」など、ご家庭に合った時間帯を決めるといいですね!

タブレット内の使わないアプリは断捨離する!

正直、タブレットを渡すとワンダーボックスではないアプリを始めてしまっている時があります。

そしてなかなかやめてくれない。気付いたらワンダーボックスをする時間がなくなってしまった!なんてことがないよう、我が家はアプリの断捨離をしました。

たまに塗り絵アプリなどもやっていますが、ワンダーボックスの時間も確保できています。

毎回楽しんで続けている!というのが大きなポイントで、子どもが楽しめるよう作り込まれたワンダーボックスは「さすが」の一言です。

わからない問題は一緒に考え、嫌がったら無理にやらせない!

ワンダーボックスは子どものわくわくを優先し進めていくのが前提です。

わからない問題は一緒に取り組み、集中力が途切れたり疲れて「もうやらない」となる日もあります。そんな日は無理に続けさせないことを意識。特にこの時期は、「遊び」の感覚を保つことが秘訣かなと思っています。

ワンダーボックスのアプリにはさまざまなコンテンツが入っているのでどんどん他のコンテンツに挑戦していく!というのも飽きずに続けられる理由だと思います。

ワンダーボックス3歳先取り受講をしてみた【まとめ】

3歳で足し算・引き算や、ひらがな・カタカナの読み書きを先取りするって、親子ともにハードルが高く、根気も必要ですよね。少なくとも我が家はそうです。

私は教えることが得意ではなく、だからと言って「くもん」などの学習系の習い事をさせるのもまだ早いと感じていました。そもそも楽しくやってくれず、勉強嫌いにさせてしまうのでは?という不安もあります。

宿題に付き合う親が大変だったりしますもんね。

しかし、ワンダーボックスはいわゆる学校で習うような教科ごとの学習ではありません。

子どもとしては「あそび」なのに、思考力や想像力・問題解決力など、子どもの未来につながる力を身につけられる教材なので、なんだかお得感があります。

「点数」がつくものではなく受講した結果としてはわかりにくいのですが、学力アップも実証済みの教材なので信頼できそうです。

キット教材など初めて体験するものも多く、刺激もあり、学ぶことも多いので今後も継続して受講しようと思います!

ワンダーボックス楽しい♪

ワンダーボックスを小学2年生がやった感想・口コミ

小学2年生の長女の方は、基本、私のサポートなしでもアプリを使いこなせていて、宿題が終わったらワンダーボックスを黙々とやるのが日課となっています。

アナログとデジタルの融合で「楽しく学ぶ」を実現!

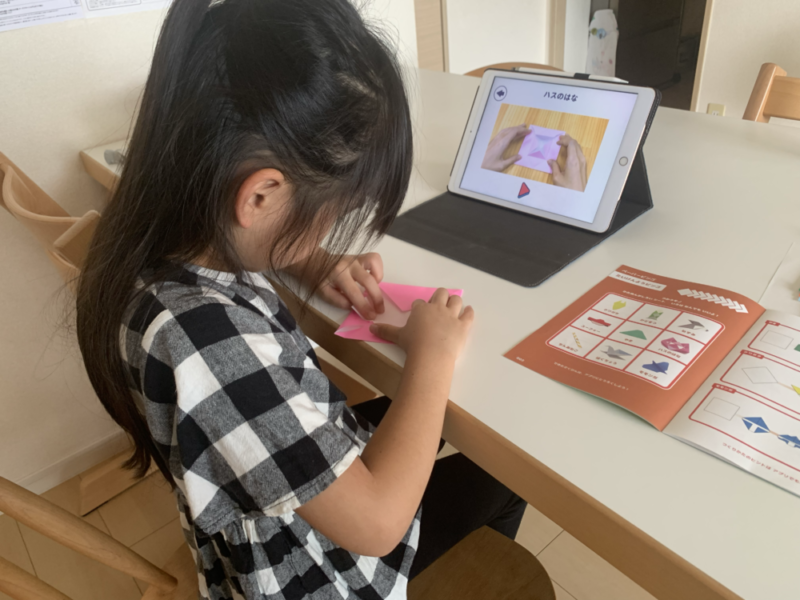

アナログ教材とデジタルアプリの融合がワンダーボックスの特徴の一つです。たとえば、娘が特に夢中になったのが「折り紙を使った学び」でした。

ワンダーボックスでは、自分が折った作品をアプリ内で活用できます。娘が最初に取り組んだのは、動物をテーマにした折り紙でした。折り方は動画を参考にしますが、動画は細かい説明ではなく、ポイントごとに短いクリップが流れる形式です。このため「どうやったらこの形になるのかな?」と自分で考えながら進める必要があります。

完成した作品を写真に撮り、アプリ内にアップロードすると、その作品がアプリの中で動き出す仕組みです。これには娘も大興奮!折り紙の楽しさを味わいつつ、デジタル技術が持つ新しい魅力も体験できました。また、アプリ内に作品を保存できるため、親としても「たくさんの作品をどこに置こう?」と悩む必要がないのが助かりました。

そして娘に大きな変化が見られたのが折り紙のスキルです。幼稚園の頃は折り紙が苦手で、「これどうやるの?」とすぐに投げ出していました。しかし、この教材を使って折り紙に取り組むうちに、「自分で考えて折る楽しさ」を見つけたようです。

作品を完成させるたびに「できたよ!」と嬉しそうに報告してくれる姿を見て、親としても感動しました。

今では折り紙が得意科目(?)になり、自由時間にも取り組んでいますよ。

他の子どもの作品も見られる!

アプリでは、他の子どもたちが作った作品をシェアしており、それを見ることで娘は大きな刺激を受けていました。「こんな風に工夫できるんだ!」と感心し、自分もさらに良い作品を作ろうと頑張る姿が印象的でした。子どもたち同士で自然に学び合い、高め合える環境が整っていると感じました。

ひも通しやシール遊びで集中力アップ

娘が他に喜んでやっているのは「ひも通し」と「シール遊び」。これらは一見シンプルに見えますが、どの順番で通すのか、どの位置に貼るのかを考えながら進める必要があります。娘は最初「うまくできない!」と苦戦していましたが、練習を重ねるうちにスムーズにできるようになり、達成感を感じていました。

手先を使う活動は集中力を高める効果もあり、夢中になって取り組む姿を見ていると、親としても嬉しくなります。

ワンダーボックスの教材について|まとめ

ワンダーボックスで毎月届く教材は、思考力ワークブックと、1-2ヶ月ごとにテーマが変わる2つのトイ教材の3点セット。

・鏡の不思議

・モーターで動くロボット

・展開図

・ボードゲーム

・平面図系

・モールや紐で空間認識を鍛える

など、さまざまなカリキュラムが展開されています。

教材は単なる知識のインプットにとどまらず、実際に手を動かして試行錯誤する中で学びを深められる仕組みになっています。さらに、デジタルアプリと連動したコンテンツもあり、紙とデジタルの両方を活用しながら楽しく学べるのも大きな特徴です。

ビッグペーパーや対戦ゲームで家族みんなが楽しめる!

ワンダーボックスの目玉コンテンツのひとつが「ビッグペーパー」という教材です。年に数回しか届かない教材ですが、届いたときは姉妹が大喜びする教材なんです。名前の通り大きな紙に印刷されたアクティビティで、イラストの中に隠れている☆や♡の形を探す遊びや、カーリングをテーマにしたゲームなど、さまざまな内容が詰まっています。

家族で楽しめるアクティビティ

休日には、家族みんなでビッグペーパーに挑戦しました。間違い探しでは娘がリーダーとなり、家族にヒントを出してくれたり、指で遊ぶカーリングでは姉妹で得点争いをしています。家族のコミュニケーションも深まりました。

紙が大きいため、みんなで一緒に取り組むのにぴったりです。親としては、こうした時間を通して子どもたちの新たな一面を発見できるのも嬉しいポイントでした。

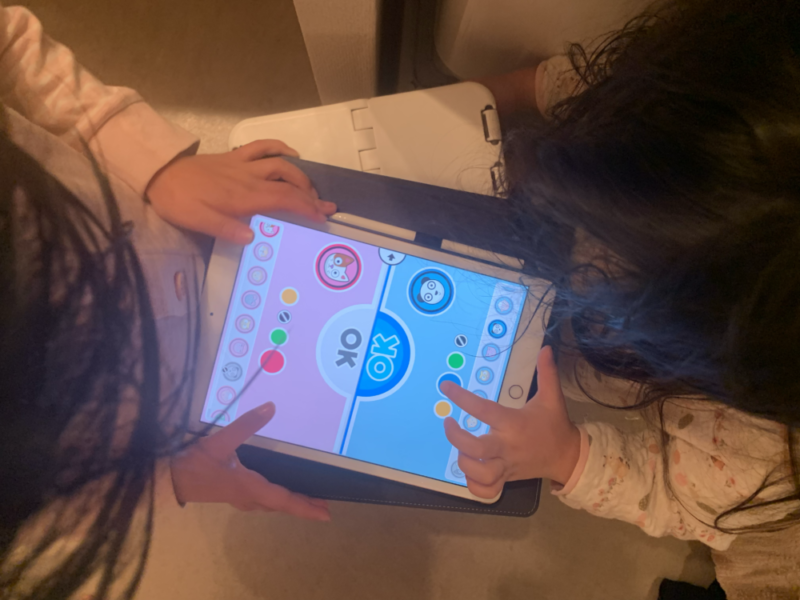

姉妹で本気対決!ワンダーボックスの対戦ゲーム

ワンダーボックスの対戦ゲームは、姉妹で競争心を燃やす楽しい時間を作ってくれます。長女vs次女の本気対決では、スピードや知識を駆使して勝敗が決まり、「次は負けないから!」と白熱したバトルが繰り広げられます。負けた次女が悔しそうにしながらも次の挑戦に向けてやる気を出す姿や、勝った長女が嬉しそうに自慢する様子は微笑ましいものです。遊びながら集中力や競争心を育む、良い機会になっています。

親子で対決することもありますよ。ゲーム中、子どもたちは頭をフル回転させ、集中力を発揮します。勝ったときの喜びはもちろん、負けたときの悔しさもまた学びの一環。親子で笑い合いながら熱中できる時間が、家族の絆を深めてくれます。遊びながら学ぶ、この楽しさがワンダーボックスの魅力です。

2024年からコースがリニューアル!

2024年4月から、ワンダーボックスは新たに4つのコース制を導入し、お子さまの年齢や習熟度に応じたカリキュラムを提供します。各コースの概要は以下のとおりです。

1. ジュニアコース

- 対象:ワンダーボックスを初めて受講するお子さま

- 内容:基礎的な知識やスキルを楽しく学べる教材を提供

2. ジュニアプラスコース

- 対象:ジュニアコースを修了したお子さま

- 内容:基礎を深め、応用力を養う教材を提供

3. スタンダードコース

- 対象:ジュニアプラスコースを修了したお子さま

- 内容:高度な知識や問題解決能力を育成する教材を提供

4. エキスパートコース

- 対象:スタンダードコースを修了したお子さま

- 内容:専門的なテーマに取り組み、探究心を深める教材を提供

各コースは1年間のプログラムとなっており、修了後は自動的に次のコースへ進級します。エキスパートコースの終了をもってプログラムは完了し、自動的に退会となります。詳細な教材スケジュールやコースの変更手続きについては、ワンダーボックスの公式サイトをご確認ください。

ワンダーボックスの便利な機能

おやすみ機能

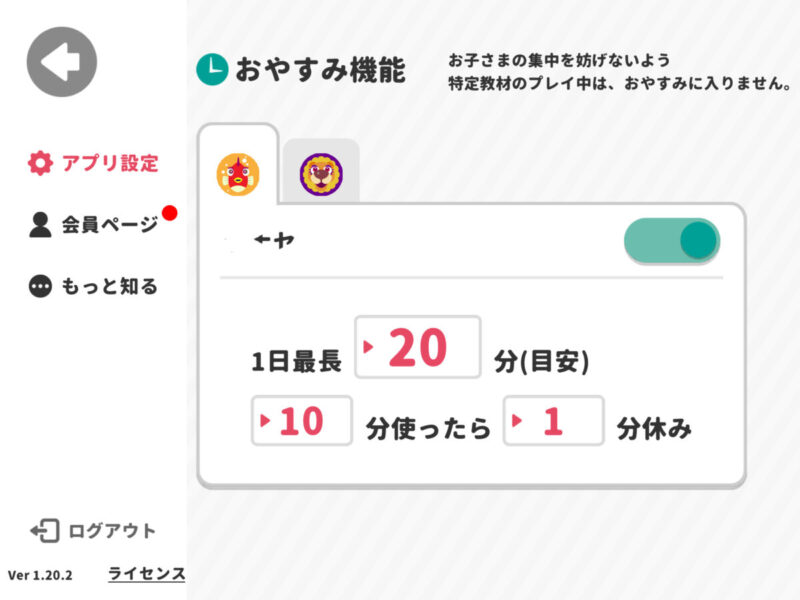

ワンダーボックスには「おやすみ機能」がついていて、1分単位で管理できます。

我が家は現在1日20分で、10分使用後1分のお休みを入れています。

お家時間がたっぷりとれる休日には10〜20分増やしたりと、その日によって気軽に変えられるのも便利です!

娘のアプリ使用中は私が家事をしていることが多く、こちらの都合で休憩は3分にしています。(その都度簡単に変更が可能です。)

プレイの途中で10分経つといきなり中断されるということはなく、キリの良いところで休憩が入る仕組みなので子どももすんなり気持ちが切り替えられます。

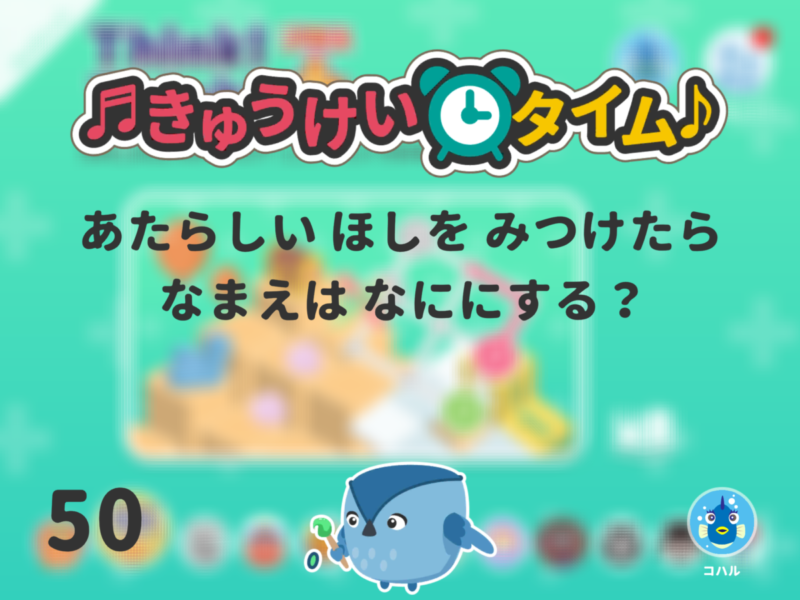

休憩タイムにはさまざまな質問が表示され、いつもほっこりとした気分に。

普段はしないような新鮮な会話も生まれ、親子の良いコミュニケーションの時間になりますよ。

3歳に長時間タブレットをさせるのは抵抗がありますよね。この画面が親としてはとてもありがたいのです!

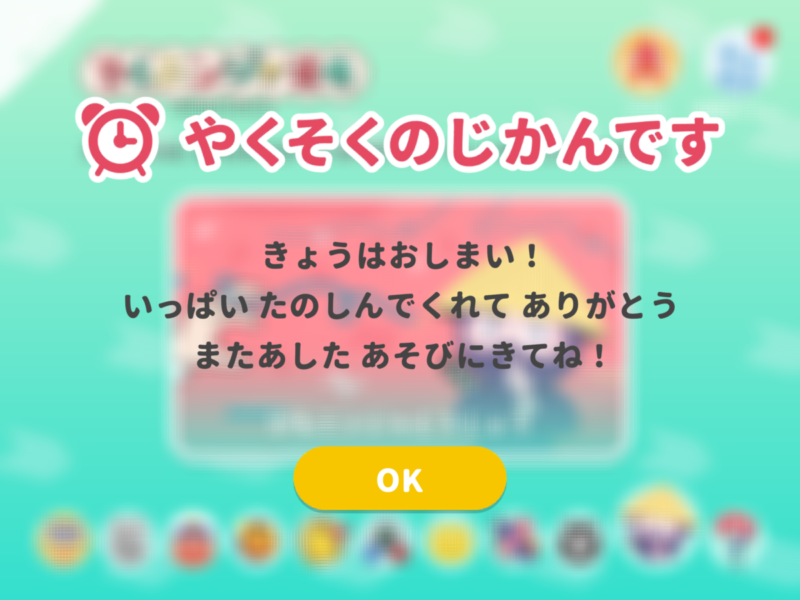

アプリ側でもうおしまい!と言ってもらうことで娘も諦めがついているようです。

今のところ、まだやりたかった!と駄々をこねることはありません。

挑戦の記録

毎月、どの教材にたくさんチャレンジしたのかが記録されていて、子どもがどのコンテンツに興味を持って取り組んでいたのかが一目でわかる機能です。

今月(1月)は、去年の分の記録が可愛いイラストとともに見ることができました♪

STEAM教育はどんな効果がある?|ワンダーボックス

ワンダーボックスは、世界的に注目を集めているSTEAM(スティーム)教育という革新的な学習方法を取り入れています。

STEAM教育とはどんな教育内容なのでしょうか?

科学やアート、数学といった5つの分野を横断的に学ぶもので、アメリカ発祥の新しい教育理念です。従来の「暗記型」の学習とは異なり、思考力や創造性を引き出し、未来を生き抜くための地頭を育てます。

Science(科学):自然現象の仕組みを探究

Technology(技術):最新テクノロジーへの理解

Engineering(工学):ものづくりの基礎

Arts(芸術):創造性とデザイン思考

Mathematics(数学):論理的思考の基盤

これら5つの英単語の頭文字を組み合わせた造語がSTEAMです。各分野を個別に学ぶのではなく、実践的な課題を通じて分野横断的に学ぶところが特徴です。

例えば、「ロボットを作る」という活動一つをとっても:

- 仕組みを理解する(Science)

- プログラミングする(Technology)

- 設計する(Engineering)

- 見た目をデザインする(Arts)

- 動きを計算する(Mathematics)

というように、複数の分野の知識や技能が自然と身についていきます。

このような学習方法は、AI時代を生きる子どもたちにとって必要不可欠なスキルを育むとされており、世界中の教育機関で導入が進んでいます。ワンダーボックスは、この最新の教育手法を取り入れることで、子どもたちの未来を見据えた学びを提供しているのです。

ワンダーボックスでどんな力が身に付くの?

これからのますます加速するAI時代。

グローバル化やインターネットの影響でさまざまな情報が子どもたちの身の回りに押し寄せます。

その中から何が必要か見抜いたり、得た情報を上手に活用する能力ってとっても大事になってくるんです。また、問題が起きた時に分析したり、その解決策を見出せる能力も求められる時代となります。

これらは子どもたちの未来には欠かせない力です!そんな力をワンダーボックスで養っていきます。

シンプルに、偏差値アップが実証済みという点ももこの教材の人気の理由です。

思考力をつけるにはコツコツ考える習慣をつけること。

少しずつトレーニングを積み重ねることで効果が現れるのじゃ!

12ヶ月一括払いだと

Amazonギフト券2,000円分がもらえるキャンペーンコード

【steam2510】

が使えるので、さらにお得です

※STEAM教育の木 専用紹介コードです。

※紹介者に個人情報は伝わりません。

安心してご活用ください

公式サイトから入力

途中で解約する場合も、返金制度があるので安心ですよ。

ぜひワンダーボックスで子どもの思考力を育てていきましょう!

\こちらも人気記事/